第371回「バンビーニに気をつけろ」(2026年1月30日)

第371回「バンビーニに気をつけろ」(2026年1月30日)

伝統的なミクロ経済学では「人は常に合理的に行動する」(別な言い方をすれば「人は常にロボットのように行動する」)という前提に立って理論形成している。それに対し、行動経済学では「人は非合理な側面も持っている」と考える。心理学的な側面や感情的な影響も踏まえて、人間の行動を分析するというのが行動経済学である。

たとえば、従来の経済学では同じ商品をA店は100円、B店は101円で販売していたら、人は必ず100円のA店で買い物をすることになる。しかし、現実は110円のC店で買い物をする人もいる。なぜなら定員の愛想がいいとか、店がきれいだとか、品ぞろえが多いとか、商品以外にも価値を見つけているからである。

この行動パターンは伝統的なミクロ経済学では存在しないものとしている。行動経済学は、経済学と心理学を組み合わせることで、従来の経済学では説明できなかった人間の行動を解明しようとしている。

そこで、陸上クラブである“バンビーニ”、およびそこに所属している小学生、保護者の行動を行動経済学の理論を使って分析してみることにする。

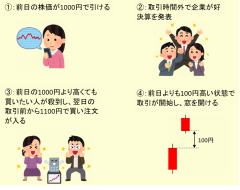

行動経済学の理論のひとつに「アンカリング効果」というものがある。

アンカリング効果とは、最初に提示された情報が基準となり、その後の判断や評価、意思決定に影響を与える心理現象のことを指す。

船の「錨(いかり)」を意味する英語の「アンカー(Anchor)」に由来している。船がいかりを下ろして港につながれるように、最初に与えられた情報に判断が固定され我々の意思決定を歪めてしまう様子に例えられる。

商品の価格提示 ある商品の適正価格がわからないときに、最初に提示された高額な価格が基準となり、その後の価格が安く感じられる。

割引表示 「通常価格10,000円が、今だけ5,000円!」と提示されると、元の価格(アンカー)“10,000円“によって、ただ販売価格を提示しているCMより割引価格が非常にお得に感じられる。ジャパネット高田のCMはこの手法を多くとる。

バンビーニは週3回目以降「無料」としている。週1の場合1回分1925円のところ週3回くれば1回の料金は1200円になる。4回来ると900円だ。しかも2時間制だから1時間当たり450円である。ワンコインでお釣りがくる価格体系だ。

非常にお得の価格制度に思える。

しかし、実際は保護者の仕事の関係から送り迎いが難しいので、この制度は創立以来2人しか実行していない。

3回以上練習する人がいないのだから私に実際の負担はないし、「3回以降無料」と謳っているおかげで割安のクラブのイメージが生じている。

・・・バンビーニに気をつけろ

2つ目は「ハロー効果」とよばれるものがある。

人や物を評価する際に、その対象の際立った特徴や第一印象に引かれて、全体の評価が歪められてしまう心理現象のことだ。

一般社会では

高学歴だと「仕事も優秀だろう」と判断してしまう。

外見が良いと「性格も良いだろう」と思い込む。

有名人が使っていると「その商品は素晴らしいものだ」と感じる。

等の例が当てはまる。

バンビーニでは埼玉県で上位に入るこどもがいる。運よく毎年このようなこどもが出現するので、バンビーニに入会すると速くなると考えてしまう。

しかし、遅い選手が速くなったわけではない。もともと速い選手が入会してコーチの「いいね、いいね」「おっとこりゃすごいわ」の言葉に乗ったこどもたちが強化指定選手に育っていったのである。要するに写真家の篠山紀信のような存在が私だと言える。

「写真家は、被写体の魅力や個性を引き出すために、言葉を巧みに使い、被写体がリラックスして自然な表情を見せられるような雰囲気を作り出す。写体を褒めたり、共感を示したり、安心感を与える言葉を使うことで、被写体はより自然体でいられるようになる。被写体が『撮られている』意識から解放され、自分らしさを表現できれば、結果として写真の質を高めることに繋がる。後は最新のカメラが勝手にいい写真を作ってくれる」(篠山紀信「写真力」より)。

バンビーニの強さは最新のコーチングではなく、太鼓持ち的な話術に乗ったこども達の努力が大きいのである。その子らのおかげでまた速い子が入って来る。私は“口だけ”のコーチである。

・・・バンビーニに気をつけろ。

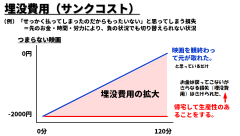

保護者の心理面から見て大きな影響があるのは「サンクコスト効果(埋没費用効果)」である。

これまでに投資した時間、労力、お金などが無駄になる(サンクコスト)ことを避けるために、合理的な判断をせずに投資を続けてしまう心理傾向だ。

一般社会では

途中でつまらない映画とわかっても、お金を払った以上途中で帰るのはもったいないので、全部見てしまう。貴重な時間を無駄に過ごしてしまったことに気づかない。

人は利益を得る喜びよりも、損失を避けることを強く望む傾向がある。例えば、投資したお金が失われることを恐れて、たとえ将来的な損失が予想されても、その投資を続けてしまうことがある。予想と違って業績が低迷しているA社の株式をロスカットできないのである。

自分自身が決定に関わっている場合、「自分の失敗を認めること」を避けるために、プロジェクトの継続を選んでしまうことがある。責任を感じるからこそ、非効率な状態が長引く原因となる。

小1でバンビーニに入ったこどもは指定選手にならなければそれまでの投資が無駄になるから、結局6年間いることが多い。これはサンクコスト理論に基づく行動だ。また保護者として決めたのだから自分のミスを認めたくないので、バンビーニをやめることができない。

スポーツ競技は勉学と違って練習が合う合わないという要素が大きい。よって伸び悩んでいる場合はこれまでの投資額で判断せず思い切ってロスカットして別のクラブに移るのが賢明だ。

しかし、私は経営者でもあるのでミスミス損するようなことはしない。野球の審判となろう。ベースを踏み忘れた選手に声をかけないし、野手からアピールがなければアウトのコールもしない。選手のなすがままである。悪く言えば「見て見ぬふり」審判である。

辞める人がいないのだからよほど和気あいあいとしたクラブだろうと錯覚する人が多いが、内情は保護者のサンクコスト効果によるものである。

・・・バンビーニに気をつけろ

この文章を読んだ人の多くは、筆者は正直者で筆者の人柄をいいひとだと読み間違えることであろう。

皆さんは気づいただろうか。この文章そのものが、クラブにいざなう詐欺師のテクニックなのである。

・・・バンビーニに気をつけろ

第370回「ドリフを知らない子供たち」(2026年1月23日)

土曜日の印西市で行われる「かけっこ教室」で、私にとって衝撃的な場面に遭遇した。

ここは小学生および幼稚園児を対象にした「かけっこ教室」として開催している。県レベルでの選手を育てるのではなく、運動会で上位に入るためのセミナーである。バンビーニの練習では考えられない光景が見られ、新鮮なことが時々見られる。

スタートの際「位置について、用意」と号令をかけるが、多くのこどもが引いた足と反対側の手を出す。

(友情出演)

「おいおいおい、それじゃドンといったら引いた足とそれと同じ側の手が同時に出ておかしな走り方になるよ。まるでドリフ(ドリフターズ)のコントになってしまうよ」

「・・・」

「保護者の皆さんもそう感じませんでしたか」

「・・・」

ハッと気がついた。そうだ、ここにいる人たちはドリフを誰も知らない世代なのだ。保護者達は私のこどもより年下が多いからだ。

きっと、山口百恵も知らないしテレサ・テンも知らない、知っているのは黒柳徹子くらいだろうか。浅間山荘事件や三島由紀夫割腹自殺などの社会問題は忘れ去られ、“昭和”は我々がこどもの頃抱いた“明治”と同じ感覚なのだろう。昭和は遠く去りにけりだ。

“昭和”・・・娯楽の少なかった高度成長初期の頃、人気は映画だった。東京下町の映画は入れ替え制ナシだった。映画の画面に照らされて空いている席を確認出来たら上映中でもどんどん座っていいのだ。座ろうとしていた私の姿に気づいた友人が自分の席から移動して私のそばに座り、話しかけてきた。

「次にモスラが来るよ」「心配いらない、ここで○○がザピーナツを助けるから」あらすじをどんどん先走って言ってしまう。「あっち行ってよ」といっても行かない。しゃべらなくなっても私の顔をニコニコのぞみ込む時がある。それは映画が大きな展開がある時だ。本来であればびっくりする場面転換(トランジション)になるはずだったのに、友人が覗き込むのには何かがある時だと察してしまい身構えてしまう。だから思いがけないものにならず感動が生じない。当時この手の友人は1日ここにいる。

東宝の映画館は二本立てが多く、モスラまたはゴジラの裏(もしかすると逆かもしれないが)に加山雄三の「若大将シリーズ」があった。大学生になって、土曜日の新宿で5本立てのオールナイト映画を観てワクワクした。小学生の当時は「若大将シリーズ」は観ていないか観ていても覚えていなかった(関心がなかった)

TVの時代になって、日曜日はドリフターズの先輩格であるクレージーキャッツが展開する娯楽番組「シャボン玉ホリデー」を見て笑っていた。

ドリフはクレージーキャッツの後輩だが、彼らの楽器の腕前はメンバー各自がハイレベルで、初めて来日したビートルズの日本公演の前座を務めたほどであった。その後加藤茶を主役にコミックバンドに変身した。

(ビートルズ)

(当時のドリフターズ)

ドリフターズの生放送“8時だヨ!全員集合”は最高視聴率が50%を超えた。そのドリフを今の人たちは知らないのか・・・さみしい気分で印西を後にした。

さいたま新都心に帰る電車の中にヨッパライがいた。裂きイカを食べながらビール缶をハンカチで包んでチビリチビリ満足そうな顔で飲んでいた。裂きイカを噛みながら今日1日の出来事を反芻し、ビールで乾いた喉や脳を潤しているかのようだった。

サラリーマン時代雨が上がった帰り道、電車が来るまでたたんだ傘でゴルフの素振りをしていた。何か気配を感じ振り向くと10m後方でヨッパライが口をとんがらせ人差し指を左右に何回も振っていた。私のフォームがまずいと言いたかったのだろう。ヨッパライは時に本音の人間になる。・・・そんなに俺って下手?

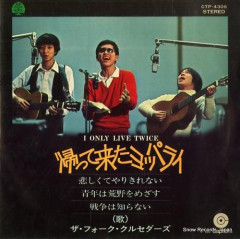

今日の幸せそうにビールを飲んでいるヨッパライを見て、私は思わず「帰ってきたヨッパライ」の歌を口ずさんだ。

「帰ってきたヨッパライ」は1967年12月25日にザ・フォーク・クルセダーズが発売して一世を風靡した(レコード枚数280万枚)。「おらは死んじまっただ」という歌詞が印象的で、天国と現世を行き来する酔っ払いをユニークに描いている(作詞はメンバーの北山修)。覚えようとして覚えたのではない。自然にくちずさめるのだ。北山修は当時医学生で後に白鳳大学の学長になったインテリである。

日本はもう戦争のことは考えないでいい時代になった。だからバンビーニのようなかけっこ教室に料金を払って通う人々が出てきてくれたのである。

「帰ってきたヨッパライ」で売れっ子になった北山修が作詞し杉田二郎が作曲した「戦争を知らない子供たち」の歌を連想的に思い出した。ベトナム戦争真っただ中の頃に発売されたため、北山の思いとは別に反戦歌に祭り上げられてしまったが・・・

もし今「かけっこ教室」に精神科医の北山修が一緒に参加したら、彼は次のような歌を作詞したに違いないと想像すると、何か楽しくなってきた。

ドリフが終わって

僕らは生まれた

ドリフを知らずに

僕らは育った

おとなになって

走りはじめる

ズンドコ節の歌を

くちずさみながら

僕らの名前を覚えてほしい

ドリフを知らない

こどもたちさ

もちろん歌の題名は「♪ドリフを知らない子供たち♪」である。

第369回「第三の男」(2026年1月17日)

一般に何をもって「才能」と呼ぶのだろうか

自分では「才能がない」と感じている人は「人よりうまくできること」が才能だと思い込んでいるのかもしれない。才能とは、本人にとってごく当たり前で自然にできてしまうことの中にある。そのため、自分では特別なことだと感じにくく、なかなか自覚できないのである。

イツキが水曜日クラスに来た時、休憩時間にボトルフリップをしていたが、100発100中でボトルを立てる上、数回飲み口を下にして立てる。まぐれではない。意図してやっている。しかし、どうやってやるのかと聞いても説明ができない。「ホイと投げてクルっとさせてパシッと立てればいい」というだけで具体的な説明ができないのだ。

どこかで見た光景だ。巨人の長嶋選手がこども達に野球を教えた時「球がこうスッと来るだろ。そこをグゥーッと構えて腰をガッとする。あとはバァッといってガーンと打つんだ」と説明した。天才しか語れないオノマトペを使った指導と同じだ。しかも、イツキにとっても長嶋にとってもごく普通の動作なのだ。

だが、才能は「つい、やってしまうこと」や「自然にできること」の中に隠されていると言ってよい。自分では当たり前だと思っていても、他人から見れば十分に素晴らしい才能であると見られることがある。

スキルや知識は後天的に習得するものだが、才能はもっと根本的なものだ。順序としては、まず才能を見つけてからスキルや知識で補強することで、国士無双の「強み」へと発展させることができる。

イツキは勉強以外、特にスポーツでは何でもそつなくこなせる。1,2回教えれば動作を完璧なまでに覚えてしまう。ジャべリックだって30m飛ばす。小3だが2月生まれだから実質2年生だ。モーツアルトが一度聴いた音楽を正確に再現できる並外れた才能を持っていたのと同じだ。陸上のコーチとしては言わなくてもいいことなのだが、4年生になったらプラチナキッズ(埼玉県特有のスポーツ英才教育制度)に入って、他の分野のコーチに診てもらうことがイツキにとってはいいことではないかと思う。

こどもが自分で才能があると思うことはあまりないが、多くの保護者は期待や夢が入り交じり、自分のこどもには才能があると思う(思いたい)。しかし、保護者がこどもに才能があるというのは得てして贔屓の引き倒しになることが多い。力が入りすぎるので冷静に分析できないからだ。

才能を見つけるのには第一関係者(児童)と第二関係者(保護者)の関係だけでは無理だ。思い込みやそうあってほしいという願望では才能は見つからない。それ以外の冷静な第三者の目線が必要だ。人間の才能はダイヤモンドの発掘と同様、専門家の洞察と技術が重要であり、普通の人が山に入って見つけることはできない。

自分の才能は、本人にとっては「当たり前」すぎて、それが特別だと認識できないことが多いが、第三者は「その『当たり前』が他人にとっては『特別』である」ことに気づかせる「才能発見機」の役割を果たす。

人の才能を発掘した例を、タレントに見てみよう。

コメディアンでさんまの付き人であったジミー大西が画家としての才能を見出されたのは、テレビ番組の企画で絵を描いたことがきっかけだった。

その番組を見た画家の岡本太郎は、ジミー大西の絵を高く評価し、激励の手紙を送った。

芸能界から芸術の世界に移行するにあたって、吉本興業の支援もあった。師匠のさんまの理解もあった。こうしてジミー大西の画家としての飛躍が始まった。

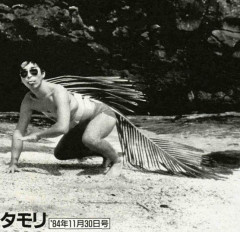

ジャズ奏者の山下洋輔が滞在したホテルで騒いでいたところ、同じホテルで飲んでいたタモリが興味がてら、飛び入りで彼らも知らないような芸を披露し始めた。特に、タモリが「デタラメなアフリカ語」を表情豊かに話し始めた際には、山下洋輔は呼吸困難になるほど笑ったと伝えられている。

その後タモリは山下の九州公演時の「遊び仲間」となり、山下と親交を深めていった。

面白い人物がいるという噂を聞きつけた漫画家の赤塚不二夫がタモリの芸に心酔し、

自身の特別番組への出演を決めたことがきっかけで、タモリを上京させ赤塚の家に居候させ芸を磨かせた。山下と赤塚の存在がなければ今のタモリはなかったのである。

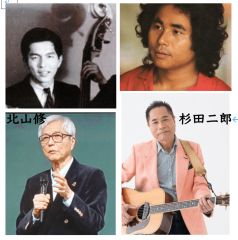

左から山下洋輔、赤塚不二夫、タモリ

現代は、才能の形が多様化しているため、枠にとらわれずに才能を見つけるのが難しい側面もある。昔は才能とされなかったことが、今は高く評価されることがある。スケボーなど若者の遊びがオリンピック種目になるなんて昔は想像もできなかった。

そのためこれまでの分野にとらわれず、自分の才能がどこにあるのかを見つけるのはますます難しくなっている。新しい分野では成功者がいないので第三者の客観的な目がない。しかし、ベテランの第三者は新しい分野でも“韻”を知っている。内容は詳しくわからないでも何となくこの子が合う合わないがわかるのである。心配はいらない。才能が生かされる範囲が広がったと考えれば励みにもなる。

私はこども達をオリンピックの選手に育て上げることは時間的にも能力的にもできないだろう。しかし、これまでの経験からこども達の才能を気付かせることはできる。もっと厳しく練習はできるのだが、伸びしろを大きく残して育てなければならないから小学生のコーチは難しい。

時には第二の関係者である保護者の思いとは違った方向に第一の関係者を導かなければならない場合がある。そのため、冷静かつ非情な私は人から「第三の男」と呼ばれている。

(アントン・カラスによるチターのメロディが静かに流れる)

第368回「神様、お願いします!」(2026年1月10日)

結婚式を教会で挙げ、年末にはクリスマスを祝い、年が明けると今度は神社に参拝をして、盆には寺で先祖の霊に手を合わせ、死者を弔う際は経を読み線香を立てる。日本人ならば誰しもが経験し、生活の一部として根付いてきた文化だ。キリスト教、神道、仏教がない交ぜになり、思えばとても奇妙な風習だ。西欧にはない。

古来より、日本人が信仰してきた宗教は「神道」だった。山や海、川や植物など、あらゆるものに神が宿ると考え、畏れ敬い、自然のすべてが神そのものとして捉えていた(八百万の神)。だから、お釈迦さまもキリスト様もそのうちの1人にすぎない。

また、キリスト教やイスラム教などと異なり、「神道」には教典がない。守るべき規律や道徳観念の教えはなく、また、人間が世界の中心、自然界の主という高慢な西欧的感覚もないため、自然との付き合い方や、自然の一員としてどう生きるかということを追求しているのが「神道」なのである。

1500年前に仏教が、500年前にキリスト教が伝来したが、その時は共に新興宗教だったのに、それを受け入れたのは、「神道」を信じていた日本人の度量の大きさでもあった。宗教において常にフラットでいられる日本人は、宗教に寛容な民族性を持っているとも言える。だからこそ、年末にはクリスマスでイエス生誕を祝い、年が明けたら初詣で氏神様にご挨拶、という文化がすっかり定着しているのだ。

一般的に、日本人は、欧米人に比べて、宗教心が薄くて、特定の宗教の話をすると煙たがられるが、実際に薄いのではなく、神仏への信仰心を表現することが苦手な人種だと言われている。

間違えてはいけないのは、日本人は決して神を信じていない「無神論」の民族ではないということだ。神様はいる、もしくはいるかもしれないと思っているけれど、「これ」といえる宗派に属していないというのが多くの日本人のスタンスなのだ。

「無宗教」と豪語している人であっても、人生の重大事において神社で願い事をしたり、占いを信じたり、験(げん)を担いだり、悪いことをしたらバチが当たるといった考えが見え隠れする。実際、鳥居の絵が描いてある塀に小用を足す不埒な者はいない。

前述した通り、「神道」は教祖も経典も教団もない宗教だが、これらは年中行事を繰り返すことで、生活にメリハリを付け、これまで心の安らぎを確保していた。

宗教がその国の慣習、文化に溶け込み、生活の中に定着すると、ことさら宗教ととらえなくなる。この無意識化こそがかえって強力な宗教として水面下で機能しているように思える。その点ではこの国は神道的日本といえる。

日本人は何か困った時に「神様、お願いします!」であって、「主よ(イエス・キリストよ)、かなえたまえ」ではないのだ。日本人は特定の神の名前は唱えない。1物1神だからその都度お願いする神様が違うので、名前をひとくくりの「神様」にした方が都合がいいのである。

陸上競技の神様や仏さまは身近にいる。

私の実家の亀有には香取神社があり“走る神様”がいる。根津には延寿寺、川越には川越八幡宮がある。それぞれ走る仏様や神様が祭られている。

箱根駅伝の折り返しの箱根には箱根神社があり各大学がお参りに行く。青山学院大はご利益があっただろうが、立教大学はどういう気持ちだったのだろうか。しかし、心配はいらない。無事に走れたことに感謝しているだろう。国学院大はどうかといえば、たぶん神様のことはもう覚えていないだろう。所詮日本人は「神様は結果良ければ感謝し、悪ければ存在そのものを忘れる」ようにできている。祈願した時箱根神社の神様のお姿を思い浮かべた学生はいなかったはずだ。いや浮かばなかったと言うのが本音だ。日本の神様は現れるのも早いが消えるのも早い。

そもそも宗教の目的は、私たちが幸せになることだ。それも、生きている今、幸せになることだ。これを信仰すれば天国に行けるという宗教は何の保証もない「詐欺」集団なのだ。死んでしまって天国に行けたかどうかは誰もわからないし、行けなかった霊が文句を言いに来たこともない。

幸福感は、人から与えられるものではなく、自らの心の中から湧き上がってくるものだ。日々の生活の中から、その人がしっくりくる信念により、幸福感を導き出せることが最も望ましい。

バンビーニの練習をすれば速くなるという信念を持てば秋になると幸福感が体内に充満する。

間違いない・・・いや、たぶん充満すると思う・・・充満するんじゃないかな?・・・ま、ちょっと充満しないことも覚悟しておいた方がいいかも・・・1年間やってみたらわかる。

ただ、こども達には神社仏閣への参拝は願い事ではなくあくまで感謝を伝えるためで、仏様や神様にお願いすることよりも自分で行動することが大事だと教えるべきだ。そうだ、宮本武蔵の話をしておかなければならない。

「昔剣豪の宮本武蔵が吉岡一門と決闘する際、道中の八大神社に立ち寄って必勝を祈願しようとしたが、祈ることなくその場を立ち去った。その時武蔵は『神仏を尊びて、神仏を頼らず』と心に誓った。この意味は『神や仏を敬うことは大事だけれども、神頼みではいけない。最終的には自分の内にある力や知恵を信じて行動することが重要であって、神様にすべてを任せることではない。神様に頼るだけの人間は心が弱いだけだ』と武蔵は思った」

こどもたちにこの話をしたら

こどもA「何で立ち去ったのだろう」

こどもB「お賽銭忘れたんじゃない?」

こどもC「武蔵?誰それ?」

こどもD「キックボクサーじゃない?」

コーチ「違うよ、五輪書を書いた人だ」

こどもC「な~んだ。オリンピックの人か」

コーチ「・・・・」

コーチ「この子らをどうやって武蔵の境地に導けばいいのでしょうか。あとは『神様、お願いします!』」

第367回「モンスターはそれをゆるさない」(2026年1月4日)

モンスターとは「圧倒的な存在感や影響力をもつ人や物」を指す。

バンビーニを運営するようになって、これまでたくさんの保護者とお会いした。その中でもモンスターと言いたくなる人がいた。

その人は典型的な教育ママだった。小中一貫教育の名門小学校に入学させ、どういう理由かバンビーニに入ってきた。やりにくいのは娘の教育に関しては、コーチという私の存在はなく、練習中にグイグイ入ってきて娘に対する指示や規制が人一倍多かった人である。

練習をしているときに「暑いから」「疲れているから」と言って練習をやめさせ、極端な場合、途中で帰ってしまう。練習の合間にもこどものやることなすことに、「順番が違うでしょ」「これはこういうふうにやりなさい」と指示を出し、本人は「お母さんを怒らせると怖い」「お母さんが言うようにやらないと叱られる」となり、従順なペットになっていた。

自分の人生における主人公が、「自分」ではなく「お母さん」になっている。将来自分のことを自分で決められないこどもになってしまうのではないかと心配したくらいだ。

見ていると、母親は自分のこどもにこどもの頃の自分を重ねていて、こどもを教育するというより過去の自分を修正しているように思えた。

だから、お母さんがこどもの結果(勉強でもスポーツでも)を厳しく評価する。ずっとそうだから、こどもの中に「できないと思われたくない」という気持ちが芽生え、失敗を恐れ、自ら挑戦できない。事実大会に出ても自ら「1位になりたいと」いったことはない。母親が今日は強い選手が集まっているから6位目標と指示すれば6位狙いなのである。「埼玉は記録狙いの大会なのだから、なぜ最初から飛ばさない」と叱るが、「それで体力を使い過ぎて抜かれると、6位狙いと言われているのに、指示に従わなかった」と怒られると言う。「自分はまだダメ」「もっとがんばらないと認めてもらえない」と感じ、評価に過敏なこどもとなっていた。

そもそもプライドの高いお母さんが周りの目を意識しすぎて、「いい母親と思われたい」「ダメな母親と思われたくない」という気持ちを持っていて、こどもを常に評価していた。そのため「お母さんと一緒にがんばろうね」という気持ちも強くなり、そこから「お母さんはこんなに努力しているのだから、あなたもそれに応えてちょうだい」という論法に変わり、こどもへの要求や期待が高まり、自分の思い通りに動いてくれる「いい子」を求めてしまう。

私の存在感はないはずなのに、指定記録を破れない大会が続くと、私を罵倒する勢いで迫ってきた。幸いにも強化指定選手になれたからよかったが・・・なれなかったら胸ぐらをつかまれたり、延々2時間嫌味を聞かされていたと思う。

こどもの方も、親のそういった期待に応えようと自分を抑え、親の理想からはみ出すようなことが何もできない「いい子」となってしまう。母親と言い争うこともあるが、あるところまでくると、「はい、お母様」と身を引いてしまう。このまま大人になると彼氏も母親が選ぶことになるだろう。

勉強もできるし明るいし、週2回参加し練習態度も真面目で、文句をつけるところがひとつもない女の子であった。2回目は水曜日の夜だったので母親はおらず、気楽な練習になるかと思ったが、ライトが作りだすその子の影が母親のように見え、お互い気を抜けない練習となっていた。

「うまくできるように配慮するのが親の役目」と考えて、こどものやることに手と口を出す。「だから言ったでしょ!」が増える場面が多いほど、こどもは失敗を練習する場がなくなる。自らやることが減っていき、受け身にもなって、言われた以外のことはできない人間に育ってしまう。

社会に出たときに必要なのは、「レジリエンス」だ。レジリエンスとは、失敗から上手に立ち直っていく力、回復力のことを言う。幼児期に、失敗を通してこのレジリエンスを磨き、うまくいかなくても「そんなこともあるよ」「また次がんばればいいや」「いい経験だった」と思えるようなこどもに育てていくことが大切なのだが、モンスターはそれをゆるさない。

人生では、つまずくこと、うまくいかないことなどたくさんある。ちょっとしたつまずきが大きな心の傷となったり、「なんでこうなっちゃったんだろう」とネガティブな方向にばかり考えが向いたりしてしまう人は、失敗を恐れて新しいことに挑戦できなくなる(リスクオンができない)。これでは人生つまらないだろう。人間は可能性に賭ける動物なのだから。

これまでの経験から言えば、チャンスだと思った時にリスクオンできる人間にするためには、こどもにたくさんの「失敗」をさせることなのである。

第366回「調教と練習の類似性」(2026年1月1日)

競走馬が備えていなければならない心理的ファクターは2つある。

1つは「ゴール意識」である。

テレビでご覧の方も多かったと思うが、2025年11月30日のジャパンカップでは、アドマイヤテラに騎乗していた川田騎手がスタート直後に落馬した。それでも、空馬(からうま)となったアドマイヤテラはそのままレースを走り続け、最後の直線で3頭の壮絶な叩き合いを演じる中(空馬は鞭で叩かれることはなかったが)、内からグイっと伸びて“1位”でゴールした(馬自身の勝利への執念であった)。

残念ながら競馬のルールでは、騎手が落馬した場合その馬は“競走中止”となり、たとえ空馬が他の馬より先にゴールしても、その順位は公式記録には残らないことになっている。

騎手が落馬しても、なぜアドマイヤテラは走り続けられたのか

落馬後も馬が走り続けるのは、競走馬ならではの本能や調教の賜物なのである。馬は群れで生活する動物なので、他の馬と一緒に走ることで安心感を覚える一方、調教ではゲートが開いたらスタートし、馬群の中を走り、そしてゴールを通過するという一連の流れを、小さい頃から徹底的に教え込まれる。

競馬場によっては右回りになったり左回りになったりするし、ゴールテープもゴールラインもないのになぜゴールを目指せるのだろうか。

それは競馬独自のゴール様式にある。ゴールには着順判定用のゴール板(ばん)というものがある。

*)ゴール板

決勝線延長線上の内柵側に立てられた板状の鏡のこと。 馬が重なり合って入線した場合、内側の馬の鼻端が決勝写真に写らずに判定が困難になる場合があるため、ゴール板として鏡を設置しておくことにより内側から見た像を鏡に写しこむことができ、判定の参考となっている。決勝写真撮影カメラはこのゴール板に合わせて設置されており、決勝写真には決勝写真撮影カメラとゴール板を結んだラインを通過したものしか写らない仕組みになっている(JRA競馬用語辞典より)

競走馬はゴール板の存在を知っており、かつ目がいい動物なのでこれがどこにあるか遠くから探して走っている。調教を通して、ここを通過しないとゴールしたことにならないということも理解しているのだ。

もう一つ競走馬にとって大事なものは「競争心」である。

子馬たちは、群れの中で他の子馬たちと追いかけっこをしたり、じゃれ合ったりして遊ぶ。この遊びの中で、自然と「速く走りたい」「他の馬に負けたくない」という気持ちが芽生えてくる。

さらに、競走馬としての管理が始まると、本格的な調教を通じて競争心がさらに引き出される。ゲート練習、併せ馬(複数の馬を並走させる練習)、追い切り(レースと同じくらいの強度の調教)などの反復練習で、常に前に進むことを叩き込まれる。

*)併せ馬(あわせうま)は、競馬の調教方法の一つで、複数頭の馬を同時に走らせ、まるでレースのように競わせることで、馬の精神面と肉体面を鍛えることを目的としている。

ここまで書いているうちに「あれ?似ているなあ」と思った。

バンビーニのこども達のことだ。

競技場の練習がメインのためスタート位置、ゴールなど大会に模した練習ができるのが大きい。スタートは大会のアップの時は腰ナンバーの位置で並ばせてスタート練習させるし練習の時は内、中、外で何回も走らせる。

こども達の「ゴール意識」は最終回を知らせる「鐘」の位置、または「タイムを示す電光掲示板」を目標にしている。練習中はないが想定はしている。

しかしながら、こども達の中にはゴール手前3mくらいで力を抜くこどもがいる。これは強く怒る。中学生になったらフィニッシュの姿勢を取らなければいけないが、小学生にこれをさせるとぎこちない走りとなる子が多く、かえって遅くなるため、「駆け抜けろ」と指導している。ゴールは4m先だと思えと。100回怒鳴られても繰り返えすが、どっこいこちらも101回怒る。

併せ馬という調教は、さまざまな組み合わせや走り方があるが、これも集団で実施するバンビーニの練習方法と似ている。

競走馬の調教とバンビーニの練習方法の類似性は

1.組み合わせ

古馬(経験豊富な馬)と若駒(年若い馬):中学生と一緒の練習

同年代の馬同士:1組と2組(高学年と低学年)に分かれて走る。

2.走り方

一杯(全力で追う):レぺティーショントレーニング

強め(かなり追う):速いタイム設定によるインターバル

馬なり(馬の思うままに走らせる):快調走、LSD

4年生以上には個人別タイムを設定し、3年生以下にはタイムは設定せずペースメーカーの先輩について行けばいいとしか指示していない。

競馬場という特別な場所の雰囲気も、競走馬の気分を、競争心に火をつけることがあるが、バンビーニも公園から競技場に練習場所を切り替えてから強くなったような気がする。

馬と人間の共通点は「汗をかく動物」ということである。

チーターやライオンなど多くの動物は汗をかけないのである。パンディング(あえぎ呼吸)という口をあけてハアハアする方法しかないので長く走れないのである。

馬と人間は汗をかいて気化熱による冷却ができるから長くても走ることができる。

「汗をかく」という言葉は他に「努力する、仕事をする」という意味がある。今年も一杯練習して「よい汗をかきましょう」

第365回「記録の伸びは対数関数に近似する」(2025年12月26日)

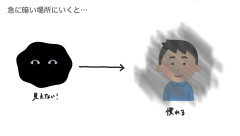

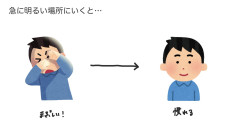

人間の多くの感覚は、刺激の強さに対して対数的な反応を示す傾向があると言われている。これは、感覚器が非常に幅広い強さの刺激に対応できるよう調整できている証拠なのである。

人間の目は、非常に暗い月の夜から、まぶしい真昼の太陽の下まで、100万倍以上もの明るさの範囲に対応できている。もし明るさを線形(比例的)に感じてしまうと、暗い場所では色の違いが分からなくなり、明るい場所ではすぐに飽和して何も見えなくなってしまう。対数的な知覚のおかげで、わずかな明るさの変化も感じ取れる一方で、極端に明るい場所でも情報を取り込める。

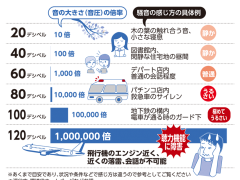

また、我々の耳は蚊の羽音のような小さな音から、ジェットエンジンのような大きな音まで、数兆倍ものエネルギーの幅に対応できている。音の大きさを表す単位「デシベル(dB)」が対数スケールなのは、人間の聴覚の特性に合わせて作られたためだ。音のエネルギーが10倍になっても、我々が感じる音の大きさは「少し大きくなったな」という程度で、線形的な感覚とは異なる。

この対数的な感覚の傾向を説明する有名な法則に、「ウェーバー‐フェヒナーの法則」というものがある。

感覚の強度は、「刺激の強さの対数に比例する」というものだ。

重さの感覚

10gの重りにさらに1g加えたときの「重さの変化」と、100gの重りにさらに1g加えたときの「重さの変化」では、後者の方が感じにくい、ということ。刺激が強くなればなるほど、同じ量の変化であっても知覚されにくくなる。

時間の感覚:

10分から20分に待ち時間が伸びた場合と、2時間から2時間10分に伸びた場合では、前者の方がより待ち時間が長く感じられる。

金銭の感覚:

1000円の定食が200円値上がりして1200円になるのは高く感じるが、10000円の服が200円値上がりして10200円になっても、そこまで高く感じない。

この対数の考えはタイムスポーツの記録に対する感覚にも当てはまる。陸上の長距離では春先大きく伸びるが秋の大会ではその伸び率は縮小することが多い。しかし、このことは1年間の選手の絶え間ない努力をそこなうものではない。

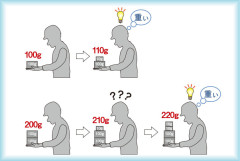

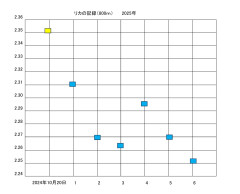

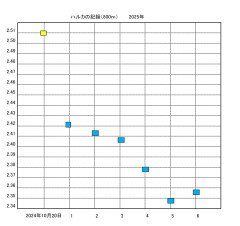

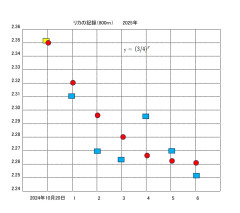

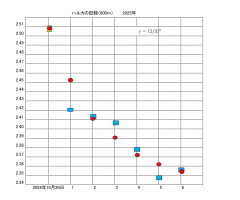

バンビーニにいるリカとハルカという女子選手を例にあげて説明したい。

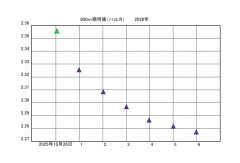

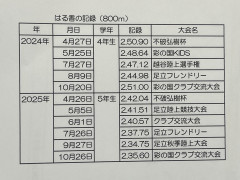

下記の記録は2024年の10月20日の大会(当時4年生)から2025年の大会(現在5年生)のすべての記録(800m)を時系列に並べたものである。

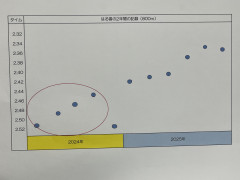

さらに、これをプロットしたのが次のグラフである。

彼女らの出た大会は間隔が10日であったり、1ヶ月であったり2ヶ月であったりバラバラだが、2人は同じ大会、同じ競技場、同じ種目、同じ時刻に出場したので、比較上これを時系列上の1単位ずつ出場したと考えて問題ない。

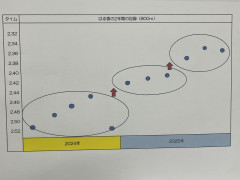

年度をまたいだ初期の記録(1の段階)の短縮率は大きいが、記録が高くなってくると短縮率は徐々に小さくなってくる(6の段階)ことがわかる(青い四角 )。

このグラフに2人の個別対数関数(赤い丸 )を重ねてみる。

対数関数算出の前提は

1.「aのx乗の関数」を指数関数と呼び、基準点を2024年10月20日(黄色い四角 )に置く。

2. aは個人別の係数であるが、問答無用でバンビーニのこども達にはa=1/2、2/3、3/4の3つのパターンがあるとする。

3. 乗数xは1単位が1乗で2025年の最初の大会の記録、2単位目が2回目の記録で2乗・・・5単位目が5回目(5乗)を意味する。

4. 何回目(x)の大会かに焦点を絞っているので、指数関数の逆数である対数関数(x=logay)で表わす方がわかりやすいため赤い丸 で示す。

5. (a)の係数は、経験上リカはa=3/4、ハルカはa=2/3とする。

すると驚くほど実際の記録に近似する。

記録の推移は直線的ではなく対数関数「x=logay」的だと言える。

*)年間のうち前半の伸び率が大きいのは

基準となる昨年の最後の大会から5ヶ月ほど経っているので、冬季練習を真面目に行っていれば大幅なアップになる

気温の上昇の影響がまだない

学年が新しくなり新鮮な気分でシーズンが迎えられる。

といったことがあるからだ。

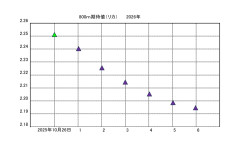

では、来年2026年2人はどうなるだろうか。

2025年10月26日を基準に来年800mの記録が1年間積みあがっていくが、この場合2025年のグラフの書き足しとして考えてはいけない。2人はステージアップするので、新たな記録の更新ページが作成されると考えるべきである。

なお、毎週のようにレースに出た場合、またはロードレースなど800mに合わない大会に出ているとこの計算通りにはいかない。調整も休養もなくかつレースや練習の反省する余裕もないので、記録のカオス(混沌)に紛れ込んでしまうだけだ。

レベルの高さからリカはy=(3/4)のx乗で進んでいき、ハルカはまだリカほど走り込んでいないのでy=(2/3)のx乗で計算するのが妥当であろう(3年生のイツキや2年生のユイカはいまだy=(1/2)のx乗で成長している)

その前提で計算すると、基準点が2025年10月26日(青い三角形 )となるので、来年度の予想タイムは次の対数関数で表わすことができる。

以上より、今まで通りの練習を続け、精神的肉体的な問題が起こらなければ、ハルカの来年のタイムは800m2分28秒前後、リカは2分20秒前後が出せると予想される。

なぜなら、「長距離の成長記録はそれぞれの選手が持つ固有の対数関数に近似する」からである。

第364回「ジングルベル」(2025年12月19日)

学童では、勉強の時間がある。ただ「本日出た宿題をする」ことに主眼がある。学校や塾の教え方があるので、積極的に教えてはいけないことになっているが、困った問題に出会うことがある。

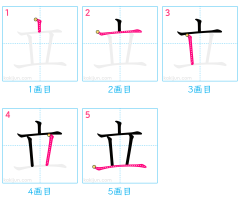

今日はノート1ページ分すなわち横8行x縦6列=合計48のマス目にひとつの文字を48個書いていくという宿題があった。それが4種類、4ページある。いろいろな漢字が出てくるので、迅速に効率よく書きたいのはわかるが、「?」という現場に遭遇した。

お題は「立」という漢字を書くと言うものだ。書き順から言うと「立」の一画目は、タテ画から書き始める。次に、二画目のヨコ画は短めに、三画目は斜画を書き、四画目は、三画目に向かい合うように左にはらう。五画目は長く書いて仕上げる、という段取りで「立」の漢字を書いていくのだが、問題のこどもは、まずタテ画をすべてのマスに書いていく。それからヨコ画を1マスごとに足していく・・・以下五画繰り返す。

これはヘンリー・フォードが率いるフォード・モーターカンパニーが1908年から1927年まで製造した自動車と同じ生産方式ではないか。大量生産された自動車を一般の人々に普及させたやり方を勉強に応用していいものなのかと思いながら見ている。

算数などは始めから答えを見ながら書いている者がいる。宿題を机に置かず床に置いている児童にその傾向が強い。その時は注意するが、言うことを聞かなくても(性格上素直でないし向上心がないので)、それ以上は言わない。その子は引き算を根本的にわかっていないはずなのに、前のページで学校の先生が花まるをつけているのは、絶対におかしい。きっと面倒くさかったのだと思う。

ある日ヒヤッとさせる事件が起きた。

学童でも「鬼滅の刃」が人気であり、私に登場人物の名前を言えと言う。主人公の名前すら言えないのだから、その妹の名前なんてとんでもない。また物語的に難しい漢字を多く使っている漫画だ。くどいように言われた後、勉強の時間になった。

こども達の中を見て回っていると手を挙げるこどもがいた。先ほどの「鬼滅の刃」の質問をしてきたこどもだ。

「先生、『いな』という字教えて」

「そんな言葉は1年生では習わないよ。それより学校の漢字を練習したら」

「宿題、終わった。だから教えて」

学童の中ではあえて難しい字を書いているK男がいるので、難しい字を覚えるこどもに違和感はなかった。

「『いな』という字は口に不と書くのだよ。祝詞(のりと)を収める器が口でその上を蓋うことによって、これを拒否し妨げると言う意味になる」

「ふ~ん、わかった。じゃ、『がき』という字は?」

「『がき』?『鬼滅の刃』に出てくるの?」

「かもしれない」

「じゃ、『餓鬼』と書くんだろうね。『餓鬼』は『餓えた鬼』と書き常に餓えと渇きに苦しむ鬼、この場合は鬼は角のある動物ではなく死者の霊をいうのだよ。」

「ふむ、じゃ「し」は?」

「これは簡単『死』だね」

「最後に「ろう」は?」

「よくわからないが、話の流れから悪いことをした人を閉じ込めておく『牢』という字かな」

「そうか。『いながきしろう』君という字はこう(否餓鬼死牢)書くんだ!」

「えっ、稲垣志郎のこと?早く言ってよ~!一字一字分けて質問するからこのような漢字を当てたんだよ。人の名前だったら最初から続けて言ってよ。今書いた紙返してよ」

「嫌だ。『いながき』君に確認してみるから」

「やめてよ、その紙を稲垣のお母さんが見たら、いじめと思うよ。ましてやそれを書いたのは私だと知れたら大問題になる。私はクビになっちゃうよ。返して、お願い!!」

やっとの思いで取りあげた。

ヒヤッとする時もあれば、運命的な出会いもあるのが学童である。

遊びの時間にスティックがあったので、何気なく「ジングルベル」をそのスティックで叩いてみた。50年以上前から繰り返していた行為だ。これまで誰1人として私の演奏を読み解いた人はいなかった。それはそうだ、スティックで叩く音は一般的に決まった高さの音が出ない。叩く素材によって音の高さが違う。しかも単音だから、ドレミファソラシドといった音階を表現するのは非常に難しい。わからないのが普通だ。

いつものように心の中では「ジングルベル、ジングルベル、鐘が鳴る・・・」と声高に唄いながらスティックを叩いていたら、後ろから「ジングルベル、ジングルベル」と唄う女の子がいた。「えっ」と驚いた。「君、わかるの?」「うん」

偶然かな、今の時期だからジングルベルに神経が過敏に反応したのかと疑った。この子にリズムやテンポがどれほどわかるというのだろうか。

「じゃ、これは」と「春が来た 春が来た・・」と「春がきた」の歌をスティックで奏でた。3回目に「ああ、『春がきた』ね」

「わあー、ついに現れた。運命の人が!」

「運命の人」がいる・いない、というよりも、「この人が運命の人だ」と思えるかどうか、そう思える相手と出会えた時、それは自分にとって「運命の人」と呼んでいいだろう。それはこどもだとか、女性だとかを超えた存在となる。

いつになっても出逢えないという観念に近い境地から抜け出させ、私の心に家庭訪問してくれた姉さん先生のような気がする。

人は、ありのままの自分を受け入れてくれる存在がいると、心が軽くなり、前向きな気持ちになれるようだ。これは恋なのだろうか、ついに私にも「老いらくの恋」が芽生えたのか、そう自問自答していたら

「先生、どうしたの?・・・ニヤニヤしてキモイよ」

第363回「ミカンノタイキ」(2025年12月12日)

競走馬の名前ではない。また、「ミカンの大樹」のことでもない。「未完の大器」の話である。

「未完の大器」とは、まだ十分に能力を開花させていないけれど、将来的に素晴らしい活躍が期待される人を指す言葉だ。

この言葉は、まず今は充分に実力を発揮できていないとしても、その人の持つ可能性や潜在能力への大きな期待が込められている。まだまだ伸びしろがあるという前向きな意味合いも含まれる。もっと頑張れば、素晴らしい結果を出せるだろうという、あたたかい励ましとしても使われる。

人々がこの言葉に魅力を感じるのは、いくつかの理由がある。

人は、完璧なものよりも、未完成でありながらも光るもの、努力している途中のものに強く惹かれるものだ。「未完の大器」は、見る人に「もしこれが完成したら…」という想像力を掻き立て、多くの人が自分を重ね合わせ、応援したくなる気持ちにさせる独特の魅力がある。

そもそも到達されていない「完成」とは何だろうか。

私は次のように考える。

1. 本人が納得できるレベルに達した時点。

2. 特別のスキルを習得した時点

3. 世間に広く認められた時点

の3段階のレベルがある。

コーチの私は選手を3の段階まで来て初めて「完成」したと思っている。

では、未完の大器は「いつ完成する」のか

完成の時期はいつかといわれても、人によって状況によって大きく異なる。人によっては未完の大器のまま終わってしまう人もいる。つまり、「未完の大器」が才能を開花させるためには、いくつかの条件が揃うことが必要である。まるで植物が芽を出すために、良い土壌、水、日光が必要なように、才能にも適切な環境と栄養が必要である。

その条件は、当人にとって外部要因(自分を取り巻く環境)と内部要因(自分の考えや気持ちなど)の2通りの要因がある。

ここからはバンビーニの「未完の大器」君に重ね合わせて話を展開することにする。

バンビーニの「未完の大器君」へ

<外部要因>

周囲の環境や人間関係も未完の大器には大きな影響があるが、君にとっては運命論的な問題になるが、幸いにもバンビーニには

1.才能を見抜いたコーチがいる。

2.互いに刺激し合い、高め合える仲間がいる。

3.自分の能力を試せる場や、新しい経験ができる機会を用意している(新しい練習方法や大会・記録会などがある)。

4.失敗を恐れずに挑戦できる場が設けられている。積極的に飛ばして終盤ヨレヨレでも怒らない。記録はそうでないと出ない。練習を積んで、次の大会でヨレヨレになるまでの距離を延ばせばいいと言う考えが大前提にある。バンビーニは長期視点での失敗許容度は高い。

という環境がある。

<内部要因>

ただ、君には内部要因において未熟なところがあり、自分自身の心持ちを高いレベルに引き上げる必要がある。

1. 強い情熱と好奇心

1位になりたいという燃えるような気持ちがありますか。

2. 継続的な努力

地道な練習(自主練)や学び(ライバルの動向や記録など)を続ける力を持っていますか。

3. 成長を求める姿勢や常に自分をより良くしようとする向上心

いつもこの記録なら一生懸命やったと自分を低く納得させてしまう。駅伝で5分03秒を出して自分をほめてやりたいと思うのは、情けない。4分40秒を切って、そう思いなさい。

4. 自己分析と反省

自分の強みや弱みを理解し、改善していく視点を持っていますか。コーチから積極的に飛ばせ、自分でレースを引っ張れと言ってもいつも後ろからついて行く、反省がまったくない。コーチの指示をクリアしようとする気構えがないのだ。浦和商店街をフェラリーで走って満足している運転手のようなものだ。

では、未完の大器で終わらないためにどうすればいいのか。

決して難しいことではない。それは自分の心構えを他のこども達と同じようにすればいいだけだ。ハルカやユイナのように決して練習において手を抜かないこと、イツキのように自分の前に人が走っていることが気に入らないという闘志を持つことが必要だ。君の周りには参考になるライバルがたくさんいる。ただし、可哀そうなことにライバルは君のスピードをマネしたくても真似できないのだ。

君の身体は恵まれたもので、スピードも群を抜いている。速くならないわけがないのだ。たぶん誰がコーチをしても記録は出るだろう。ただ6年生で出せるかどうかは君の心がけ次第だ。私は自分が後悔しないためにも何度でも君に注意する。今言わないでいずくんぞコーチと言えようか。

ただ、「馬を水辺に連れていくことができても、馬に水を飲ませることはできない」ことはこれまでの経験からよくわかっている。無理に飲ませようとすると後ろ足で蹴られることも・・・

第362回「バンビーニが愛した公式」(2025年12月6日)

バンビーニの長距離練習は、1つの公式で言い尽くせる

数学の世界で最も美しい公式と言われている「オイラーの公式」に匹敵する、陸上界の「オイラの公式」のことだ。

「長距離の練習=距離(D)xペース(P)x休み(R)」

つまり長距離練習は走る距離と走るペースの組み合わせであり、休みの取り方も加味した3変数の公式で表わせる。これがコーチである私(おいら)の持論であり、バンビーニでは「オイラの公式」と呼ばれている。

*)<オイラ―の公式>

「オイラの公式」においては

例えば、インターバルトレーニングはこうなる。

<距離>

200mx10、400mx7、1000mx5、1500mx3

など距離や本数によってさまざまな練習方法がある。

1.冬季練習では長い距離を使った練習が主体となる。

2.シーズンに入ったら短い距離を多用していく

3.コンビネーションインターバルという方法で様々な距離を組み合わせて選手のマンネリ化を防止する。

<ペース>

1.冬季練習ではLSD(Long Slow Distance)を実施するが、普段の練習からすればすごく遅いペースだ。

2.シーズンに入ると個人別にペースを設定し、目標とする記録に挑む。

例えば、200mx10において40秒、38秒、36秒と個人の能力に合わせてペースを設定する。

クリアし安定性を確認してから、次のステップに切り上げていく。

3.ビルドアップというやり方は段々スピードを上げていく方法であるが、坂道練習ができない環境下では、これを坂道トレーニングだと言い聞かせて走らせている。

<休み>

同じ200mx10において負荷をかけていくにはペースだけでなく、つなぎの休みのやり方を変えることも一つの方法である。

200mジョッグ、100mジョッグ、その場で2分休み、1分休み

など距離とペースの組み合わせの他に休みを調味してこどもたちに練習を指示する。

中学生は200mジョッグ、小学生低学年は中学生がジョッグでもどるまでその場で待つ、または50m歩くというやり方も取り入れている。

年間計画は大会に向けて月単位で練習を組んでいる。練習強度や内容に変化を持たせ、強弱もつけている。オーバートレーニングを避けるため月間も週間も休みを入れて計画を作成しているのは言うまでもない。

この3つの組み合わせはほぼ無限と言える。

だから、この組み合わせは各クラブのコーチのアイデア次第で千差万別である。経験のあるコーチらは、こどものレベルを考えたひと工夫を練習メニューの中に散りばめていることであろう。

この「オイラの公式」は「小説はいろはの組み合わせ、音楽はドレミファの組み合わせ」というほどの論理の乱暴さはない。

強いて言えば「料理の極意」と同じだと言える。

「美味しい料理=食材x器x空間」

で表わすことができる。

食材は料理人の目利きが重要であり、料理を引立てる器や盛り付けは芸術そのもので、美味しさを盛り上げる。また料理が提供される場所の雰囲気(ゆとりある空間、明るさ、音楽、置物など)はお客がリラックスして食事を楽しめるよう用意されている。この3変数の組み合わせが美味しい料理を形成するのである。

「3つの変数の組み合わせの妙」は、「オイラの公式」も「美味しい料理の公式」も独立した3変数を足すのではなく掛け算であることから、3つが揃った時、特別な化学反応が起きるということを示唆している。異なる成分が混ざり合って、新しい物質が生まれるようなものだ。

陸上競技の長距離に限って言えば、3つの変数を組み合わせることは

1. 選手を飽きさせずに、新鮮な気持ちで練習に取り組ませることができる。

1年を通じて同じ練習はない。3つの変数の内何かが異なっている。

2. どのような能力を向上させたいかによって、組み合わせ方を工夫できる。

800mか1500m、600mかによってスピード練習なのか、持久力なのか、スピード持久力なのかの目的によって練習内容が変化する。

3. 学年によっては難しすぎず、簡単すぎないように調整できる。

低学年に大会のペースと言っても理解できない。無理な要求はせず先輩につけばいいと指示している。見よう見まねで4年生までにペースを会得していく。

4. 組み合わせによっては大きな負荷がかかるため、適切な休憩を与える。

400m1分10秒で10本走るにはジョッグ400mが必要だが、同じ選手が1分15秒に落とした場合、ジョッグ200mに短縮して同等の負荷をかけていると考えていい。さらに1分18秒ならジョッグ100mで行うことで同じ負荷となる。

などのように、練習のアイデアがコーチに要求されるのである。

「バンビーニの愛した公式」は「長距離練習の単純な法則」で、一見複雑に見える長距離練習の世界を、ごくシンプルな思考で捉えようとするものである。

練習を複雑に考えすぎると、「思考のループ」にはまってしまうことがある。

スキャモンの成長曲線、長距離練習の児童への影響、股関節の柔軟練習の絶対性などすべてを考慮しようとすると、最終的には練習が何を求めているものなのかわからなくなる、あるいは諸々の決断が遅れるという状況に陥る。

頭のいいコーチはこれまで得た知識によって複雑な解決策ばかりを追い求め、シンプルで効果的な方法を見落とすか、無視する傾向にあるようだ。

世の中そう簡単にはいかないことは心得ているが、それでも長距離練習は「オイラの公式」すなわち

「長距離の練習=距離xペースx休み」

に尽きる。

第361回「シンクロニ―現象」(2025年11月28日)

印西クラスは松山下公園で練習することがある。水田が周りにたくさんある田園地帯に競技場がある。先日そこで赤トンボを見た。オスがメスの前で空中ダンスをしていた。きっと2匹は夫婦になるのだろうな。こんなに多く飛んでいるのにどうやってトンボ同士見分けているのだろうか。

イギリス人とアメリカ人、ケニア人とエチオピア人との区別はアジア人にはわからない。逆に欧米人は日中韓の人間の違いが分からない。しかも、同じ日本人でも歳をとるとおじいさんだかおばあさんだか区別ができない夫婦も出てくる。トンボには人間様の違いは全くわからないだろう。

夫婦は日々、喜びや悲しみ、驚きといったさまざまな感情を共に経験する。同じ出来事に対して同じような反応を繰り返すうちに、表情や仕草が自然と似てくる。

さらに、仲の良い夫婦だとミラーリング効果(相手の動作や仕草、表情を無意識に模倣してしまう心理的な現象)によって、年を重ねながら相手と調和していく。

調和とは、複数の異なる要素が互いに無理なく合わさり、全体としてバランスが取れている状態を指す。夫婦関係では、単に仲が良いだけでなく、それぞれの個性を保ちながら心地よく融合している状態をいう

この調和が長期間にわたって続くことで、顔の筋肉の使い方や表情の癖が似通い、最終的に「顔が似てくる」という現象につながるのである。これを一般に「シンクロニー現象」という。

これは夫婦だけでなく、同じ目的を持ち生活を共にしている集団でも起こりうる。大学駅伝でも青山学院大と早大、駒沢大では部員の顔つきが違う。それぞれの校風や名物監督の指導法という“気”が漂うからである。長い時間クラブ活動や合宿などを通して男女を超越した「夫婦」といえるような間柄となり、シンクロニー現象が現れるのである。

バンビーニでも同じ目的を持っている者同士は「家族化」する。リカがスタート時にルーティン化しているジャンプをしながら腰を軽く左右にねじる、モモ上げを数回行う、時計を見るなどの動作は、ハルカが真似をし、ヒナが繰り返すなど他の選手に影響を及ぼしている。模倣は進化の入り口なのである。

練習態度、たとえばハルカやユイナのようにどんなに苦しくなっても練習をやめない姿勢は自然にイツキやユイカに引き継がれている。速くなる選手は自分に厳しいし、彼らを目標とするこども達は彼らに対し尊敬を持って忠実に真似をする。

ただ、同じ目的を持たない、あるいは目的がない選手は残念ながら悪い見本を受け継ぐ傾向にある。苦しくなると保護者のところに逃げる、トイレに駆け込む、練習そのものを崩壊させかねない「コーチの助言を否定から入る」(腕の振り方で手を曲げず伸びていることを注意すると「やってるよ!」と答える)などの態度は、好ましくない事象であるにもかかわらず、性根(人の根本的な心構えや性質)が同じ選手は、同じような態度に共鳴しミラーリングされる。

いつも主張している“長距離の集団効果”が発揮されるのは、前向きなこども達のシンクローニ現象によるものである。だから誰か1人でも前向きで努力家がいればチーム全体が伸びていき、そのうちの誰かが飛躍的に伸びてくると最初に先導してくれた選手も伸びる。そのスパイラルを駆け上れば目標を達成することができるのである。

バンビーニの女子は「親指姫シスターズ」男子は「一寸法師キッズ」と呼んでいる。体格も性格も走り方もほとんど同じである。走り方は最初から飛ばさなければ記録は出ないと言う「大方針」があるから、走法は同じになるのは当たり前だが、練習態度や心構えが同じになるのはおもしろい。

ヒナが「このタイムでは全部できそうにない」といって泣き出す。ひどい時は嘔吐する。「不安という車」の「車輪の下」に入ってしまう。「じゃ、少し休んでいろ」というが、結局泣きながら吐きながら走る。こちらはペットボトルを持ちながら嘔吐物を処理するため走る。愛犬と散歩している飼い主みたいだ。バンビーニではもう慣れっこで誰も彼女を心配しない。どんなに泣いて不安な一面を見せても練習は必ずやるこども、すなわち「パラレル人間」(複数の役割や人生の側面を同時に持ち、並行して生きる人のことをいう)だと理解している。

ハルカは「もう時間だね。あと10分で終われる?」「大丈夫だよ、1時間延長届を出してあるから」「じゃ、やるの?」「そうだ」こういう会話を過去何度も繰り返しているうちに、「コーチ、今日は暑いから5本減らしてよ」というと、たまに何も答えずじっと顔を見ることがある。すると「・・・わかったわ、やればいいんでしょう。やれば」とスタート位置に帰っていく。きっとみんなの前ではドリフターズいかりや長介の口調で「ダメだ、こりゃ」とでも言ったのだろう。笑い声が聞こえた。ハルカがコーチに訴えたことによって、皆の不満をうまくやわらげてくれた。結局計画された練習は最後までやり遂げた。

ある時は、皆が「まだやるのかな」と言うとハルカは「どうせやめないよ、あの人は、年寄りなので頑固だから。でもね、逆に頑固なだけに追加はないからさ、あと5本だけだ、やろう」と皆をスタートラインに誘導する。実に助かる。バンビーニの牧羊犬だ。

明るく前向きに練習をするハルカのような行動を見て、同級生はもとより後輩もうまくシンクロニーズしてくれれば、私はいつまでも陸上界の「極楽とんぼ」でいられるだろう。

第360回「相場格言」(2025年11月22日)

「強気相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく」という相場格言がある。

この格言は、株式投資での強気相場は以下の段階を経て進行するとしている。

「悲観の中で生まれる」

多くの人が市場に対して悲観的(弱気)になっている時こそ、株式投資の相場の出発点となる(株価は底値であるからだ)。

「懐疑の中で育つ」

先行きに警戒心や疑いが残っている時こそ、人を出し抜いて打診買いや思惑買いをする人間が増えて市場は徐々に上昇を始める。

「楽観の中で成熟する」

警戒心が薄れ、投資家が楽観的になった頃には、相場は天井圏に近づいているのだがいつ天井にぶつかるか誰もわからない。そのため将来を明るく想像する。

「幸福感の中で消えていく」

市場全体が総強気や幸福感に浸っている時に、気がつけば上昇相場は終わりを告げ、大きく損をする投資家が増える。

バンビーニの創成期に入ってきたX選手は次のような流れでバンビーニを去って行った。

悲観:背が小さくスピードもなかったが、ここで練習すればせめて学校のマラソン大会では1番になれるだろうか、という思いで入会した。

懐疑:記録をひとつひとつクリアし学校のマラソン大会で念願の優勝ができても、強化指定記録は無理ではないかと思いながら、練習をひたすら続けた。

楽観:自ら申し込んだ大会で上位に入ることが多くなり、これなら目標とする大会で優勝できるかもしれないと楽観的になった。

幸福感:自分は全国20位になったと言い出してからは、大会出場をさらに増やし練習も休みがちになり、これまで優勝してきた大会ですら徐々に入賞できなくなっていった。

X選手の頃はSNSが未成熟だったので、X選手の大会出場は私以外知る由もなかったが、月平均2回にもなっていた。しかし、今ではユーチューブが誕生し年間60回以上も大会に出場する猛者がいることがわかった。

大会に毎週出ている選手の保護者の心理を分析すると、「音楽が鳴っている間は踊り続けなければならない」ということであろう。

「音楽が鳴っている間は踊り続けなければならない」という言葉は、これも株式投資で使われる言葉で、「市場が好調な時期には、たとえそれが過熱していると感じても、機関投資家は投資活動を続けなければならない」という状況を指す比喩的表現だ。

機関投資家は顧客から高いリターンを求められる。市場全体が伸びている時に投資をためらうと、パフォーマンスが低下し、評価を失うリスクがあるため「踊り続ける」ことを強いられる。

ユーチューブをやっている“スポーツ選手の親“は、フォロワー数を増やすには視聴者にとって価値のある動画を継続的に届ける姿勢が、何よりも重要だと考えている。コンテンツを2週間も変えなければ視聴者は去っていく。

フォロワー数増加のためのアルゴリズム(手順や計算方法)で視聴者層に響くコンテンツを作成するには、「全国」「優勝」「新記録」「初」「涙」などがフォロワーが食いつくキーワードであることを経験上理解している。

そのワードが満載しているのが、実は「大会」なのである。だから、こどもに負担がかかることを保護者はわかっているのだが、大会出場はやめられないのである。

しかし、事情は分かるが根こそぎ優勝すればいいというものではない。小さい大会は陸上を始めたばかりの友達や後輩のこどもたちに譲る、ということが強い者の“度量”でもある。

陸上競技のユーチューバーにはいつも批判めいた書き方をするので、腹も立つでしょうが、自分のこどものためなのです。こらえて最後まで読んでください。

SNS最盛期の環境下で、どのようにこどもに向き合えばいいのだろうか、という基本的な問題に立ち返えるべきです。

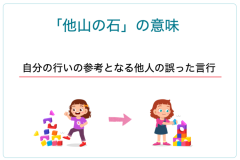

今日は息子との失敗した関係をお話しし、他山の石になればと思います。

私は高校から大学まで800mの選手だったから、息子を中距離選手に育てたかった。

自分の過去に達成できなかったことがあった(インターハイに行けなかった)ので、

息子を鍛え上げ自分が達成できなかった夢をこどもに実現させようと考えた。根性や体つきが違うのに「俺が出来て、なぜおまえができないのだ」と叱りながら走らせた。当時は「俺について来い」と私も走った。帰宅しても指導(小言)は続く。寝るときも家族一緒だから、こどもに逃げ場はなかった。

私は「巨人の星」世代で、スパルタ教育に何の抵抗感もない。365日練習だ。しかし、こどもは本当にそれを好きでやりたくてやっているのか?一歩引いて考えてみる必要があったが、当時そんなことは頭をよぎることすらなかった。私が星一徹、息子が星飛雄馬として重ねた親子関係だった。

また、陸上クラブではこどもの評価が自分への評価だと思っていた。息子の順位がクラブ内での私の順位になると錯覚していた。息子がクラブ内で1位であれば私の存在は頂点にあったが、2、3位になると周りの保護者の関心は1位のこどもの保護者に移って行った。だから、息子のためじゃなく自分自身の評価を高めるために、息子に過度のプレッシャーをかけてしまった。

小学生の息子はまだ将来のあるこどもだ。だからコントロールしたくなる。当時、自分の人生はもう折り返し地点、でもこどもの人生はこれからだ。となると、「俺の言うとおりに動けば人生必ず成功する」と否応もなく陸上以外でも息子を私の管理下に置いた。

一般的にこどもはとてもけなげで「親が喜んでくれるとうれしい」という気持ちがある。しかし、それは親のためであって果たしてこども自身のためだったのか、今では息子に聞いてもよくわからないと言う。

こどもをインターハイに送り出すことも人生の指南役になることも、気がつけば何もできず、自然と消えていったのである。あの熱く燃えていた時間は何の意義があったのだろうか。最後は大損した投資家と同じ気持ちになったが、ただ一つ違うことは私には「幸福感」を味わうことが1秒たりともなかったのである。

第359回「失われた時を求めて」(2025年11月15日)

ある曲を聴いた瞬間に、その曲をよく聴いていた時代の風景、人間関係、当時の自分の感情などが、まるで映画のワンシーンのように蘇ってくることがある。つまり、音楽は我々の自伝的記憶と深く結びつき、人生のさまざまなシーンを彩る「サウンドトラック」として機能しているようだ。

青い三角定規の「太陽がくれた季節」を聞くと大学時代高校の後輩をインターハイに連れて行った頃を思い出す。

小坂明子の「あなた」が流れると沖縄合宿を思い出す。琉球大学へ合宿に行った際、泊まった寮の壁の向こうでは決まって22時(合宿の消灯時間)にこの曲を聞いて寝る寮生がいた。その時は「変わったやつだ」との印象を持ったが、何十年も経ってその曲を聞くと、沖縄合宿の記憶がはっきりとよみがえる。今ではその男に感謝している。

音楽は感情のスイッチを入れ、その感情とセットで記憶を呼び覚ます鍵のような役割を果たしているのかもしれない。

ただ、ヒット曲が多いサザンオールスターは困った存在だ。長い期間に渡ってヒットした曲が多いせいか「この曲を聞きながら、湘南の海で食べたイカスミパスタがおいしかったね」と家内に懐かしく語ったら「なにそれ、私江ノ島に行ったことないわよ。誰かさんと間違ってない?」と言われ口ごもった。

音楽だけでなく、匂いでも記憶がよみがえることがある。

フランスの文豪マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』の中で、主人公がマドレーヌを紅茶に浸したときの香りと味から幼少期の記憶を鮮明に思い出す場面があるが、このような特定の香りが過去の記憶を鮮明に呼び覚ます現象を「プルースト効果」と呼ぶ。

高校時代(当時、東京の高校に通学していた)、支部大会は三鷹の武蔵野競技場だった。黒い土のシンダートラックであった。そのロッカールームでは当時流行っていたサロメチールを選手達はほぼ全員塗っていた(多分東京オリンピックで80mHの依田郁子選手がこめかみに塗っていたのを真似たと思う)。ロッカールームがこの匂いで充満していた。

55年後こどもたちの筋肉痛にサロメチールを塗ってやったら、匂いでフラッシュバックした。高校生の自分に戻り、そこには先輩の足をマッサージをしている自分がいた。終わってサロメチールの蓋をすると現世に戻った。

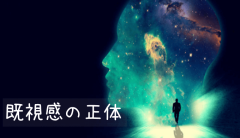

音楽や匂いをトリガーとして記憶を呼び起こすのは誰もが経験するが、もうひとつ記憶がよみがえるような気がするのが、デジャブと呼ばれているものである。デジャブとは、実際には初めて経験することなのに、すでにどこかで経験したことがあるように感じる現象のことで、日本語では「既視感(きしかん)」とも呼ばれる。

初めて訪れた場所なのに、以前来たことがあると感じる。

初めて会う人なのに、以前どこかで会ったことがあると感じる。

初めての出来事なのに、過去に経験した記憶があるように感じる。

などの感情が伴うものだ。

法隆寺を散策すると何か遠い昔歩いたことがある気がする。もしかすると私は聖徳太子の生まれ変わりではないのだろうか。しかし、冷静な友達はこう看破した。「入山、あのな、法隆寺は後に火事で一度消失して再建に100年費やしている。今の建物を聖徳太子は見てないはずだ」

本能寺を観光した際、体中が焼けるような熱さを感じた。もしかすると私は織田信長だったのかもしれないと思った。しかし、冷静な友達はこう看破した。「入山、あのな、本能寺で信長が火を放って自決したとき、熱く感じたと言いたいのだろうが、京都のど真ん中にある本能寺は夏は暑いのだ。『熱い』のではなく『暑い』のだ」

デジャブはなぜ起きるかという見方のひとつに、デジャブを「現世の記憶」にはない「前世の記憶」だと捉える考え方がある。この見方は、魂が肉体の寿命を超えて存在するという前提に立ち、前世で経験したことの記憶が呼び起こされている現象だと説明する。もし前世の記憶が関わっているとすれば、それは個人の魂が過去から連綿と続いている、ということになる。

青春時代の多感な時期は、友情、恋愛、将来への希望や不安など、感情が大きく揺れ動く出来事が多く、その傍らにあった音楽や香りは、それらの強烈な体験と共に記憶される。つまり、その時の音楽や香りは感動や雰囲気を凝縮した「記憶のタイムカプセル」なのだ。

失われた記憶は何らかのきっかけでよみがえる。

後年こども達はサングラスをした髭の老人を見れば、私を思い出してくれるだろうか。こどもたちが嫌だと感じればバンビーニの記憶は脳の深層部に追いやられるであろう。何とか楽しい思い出をつくってやり、2025年に聞いた音楽や嗅いだ香りが50年後「失われた時を求める」きっかけになってくれればと思う。

自分のこどもや孫を駒場競技場や舎人公園陸上競技場に初めて連れて行ったのに、「ここに来たような気がする」と言い出したら、もしかするとこどもや孫の体を借りた「私の魂の延長」に位置する人間かもしれない。その時はより一層大事にしてあげてほしい。

第358回「自転車理論と自動車理論」(2025年11月8日)

「走る種目」の強化には、短距離走と長距離走では基本的理論が異なる。

短距離では「自転車理論」で、長距離では「自動車理論」で説明がつく。

(1)自転車理論

自転車の動力システムは「ペダル+車輪」である。

よって、

「自転車の速度=ペダルの回転数×タイヤの大きさ」

で決まる。

ペダルの回転数は体重が同じであれば脚力のある人が有利となる。

20インチのタイヤの大きさと22インチのタイヤの大きさでは、脚力が同じであればタイヤの大きい方が速く進む。

この理屈は陸上の短距離選手にも言える。

短距離走のスピードが生まれるメカニズムからいえば、

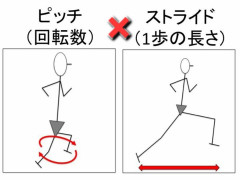

「速度(m/秒)=ピッチ(歩/秒)×ストライド(m/歩)」

というシンプルな計算式になる。

*)ピッチとは

1秒間に足を何回転動かせるかという「足の回転数」

*)ストライドとは

一歩でどれだけの距離を進めるかという「歩幅」

のことであり、速度はその積ということになる。

ピッチの数値を高めるには、できるだけ速いテンポで足を回転させ、地面に足がついている時間(接地時間)を短くして素早く蹴り出すことが必要だ。この時、両足が地面から離れている時間(滞空時間)も短くなる傾向がある。

一方、ストライドを伸ばすには、一歩における滞空時間を長くしたうえで、空中で大きく前に出る推進力を高めることが大切だ。

だから、ピッチかストライドのどちらか一方ではなく、両方の数値を向上させることがスピードを生むうえでは理想と言えるが、この2つには「どちらかを伸ばすともう一方が下がりやすい」という二律背反の関係がある。たとえば、ピッチを上げすぎると歩幅が小さくなりやすく、反対にストライドを広げることを意識し過ぎると回転が追いつかなくなる傾向にある。だから両方を同時に伸ばすのは難しいが、それをクリアしたのがウサイン・ボルトである。

(2)自動車理論

自動車の動力システムは「エンジン内でガソリンと空気を混ぜた混合気を燃焼させ、その爆発力を利用してピストンを動かし、最終的にタイヤを回転させることで走行する」と言えよう。

それは大きく2つのアイテムで構成されている。

「エンジン+冷却システム」となる。

エンジンは車の重要な部品であるが、エンジンを守る冷却システムがないと車は早晩故障する。なぜならば、長時間の運転や炎天下での走行は特にエンジンの温度が上昇し、高温の状態が続けば、温度が高くなりすぎた状態(オーバーヒート)になる。最悪の場合、エンジンが焼き付き、車が全損してしまう可能性もあり大変危険だ。ラジエーターに代表される冷却システムは、エンジンを正常に動作させるために非常に重要な役割を担っている。

長距離選手の身体のしくみもほぼこれと同じだ。

経験上、長距離においては短距離ほど大人とこどもの差はないのである。

100mでこどもと普通の大人が競走すれば1対9でこどもは負けるが、長距離(800m以上)ではバンビーニの5年生女子と競走すれば9対1で大人が負ける。

長距離では、逆に小学生が大人より身体的な面で有利なのではないかとさえ思える。

自動車理論で説明したい。

1.第1の心臓と第2の心臓

走る際のエンジンは心臓である。この心臓が適正な量の血液を送らなければ酸欠で倒れてしまう。しかも、心臓の大きさは小学5年生で大人の2/3の大きさしかない。このことでこどもは大人に対して不利だという意見がある。

仮に大人の体重を60kgとするとバンビーニの女の子(小学生)の平均は22kgであるので、体積は大人の約1/3と言える。よって、小さい心臓でも大人の体全体に回す血液の量とこどもの体に回す血液の量の比率は同じになる。よって、大人もこどももレース中の心臓の負担は同じなのである。

こどもの足をよく見ると「ふくらはぎ」がない。ふくらはぎは第2の心臓と呼ばれるように、心臓から一番遠い足の筋肉に蓄積した老廃物を重力に逆らって心臓に送り出す役割を果たしている。大人は発達しているふくらはぎを持っている。しかし、大人の身長が170cmだとするとバンビーニの5年女子の身長の平均は135cmであるから大人と比較して心臓までの距離が21%短い。ふくらはぎの発達が未熟でも問題がないのである。

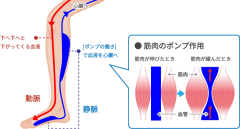

2.ガス交換機能

「肺」は酸素を取り込み(燃料供給)、二酸化炭素を排出する(排気)

車で言えば燃料ポンプの役割を果たしている。

小学5、6年生では肺の大きさは大人の半分くらいだ。だから酸素摂取量が少ない分こどもは大人に勝てないとする見方がある。ところが、肺に中にある小さな袋状の組織で、酸素と二酸化炭素の交換を行う「肺胞」は8歳頃で数は大人と同じ3~6億個になっている。この段階ではガス交換の機能は大人の半分くらいと言われているので、陸上競技の練習によって呼吸能力をつければいい。

3.冷却システム

冷却システムの代表は汗腺である。汗腺を車の部品に例えるなら、体温調節という重要な役割から「ラジエーター」と言えるであろう。

人は、生まれたときから大人並みの200万〜500万個の汗腺を持っているが、この数は生涯増えることはない。しかし、これらすべての汗腺が汗を出す能力を持っているわけではない。暑い環境にさらされたり、体を動かしたりする経験によって、汗腺は徐々に汗をかく能力(能動汗腺)を獲得し、2歳半〜3歳くらいまでに一定の割合で能動化される。汗をかく能力は小学校高学年や中学生になる頃(約12歳頃)にピークを迎えると言われている。よって汗腺を大人と同数持っている小学生の方が、表面積が小さい分冷却能力は高くなると言える。

このように体格が小さい分、エンジンである心臓の能力は実質大人と同等になり、肺胞や汗腺は練習を繰り返せば能力がアップし、トータルで大人以上の能力を持つことも可能であると言ってよい。また、小さい分ピッチを速くすることができ、小さな推進力でも前に進むことができる。

長距離走では「こども」だ、とあなどるなかれ!

第357回「時をかける少女」(2025年11月2日)

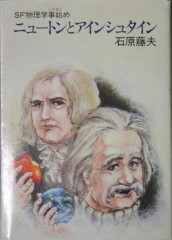

イギリスの科学者アイザック・ニュートンが「ニュートン力学」の基本として、「宇宙のどこに置かれていても、すべての時計は、無限の過去から無限の未来まで変化せずに同じペースで同じ時間を刻む」という「絶対時間」を主張した。後にアインシュタインによって否定されてしまうが、時間の概念を科学的に定着させる上では、最も有名な理論で、我々の時間観には、未だこの考え方が支配的だ。ドイツの物理学者アルベルト・アインシュタインの相対性理論は「時間は観測者の運動状態によって、遅れたり歪んだりして変化する」、という衝撃的な理論であった。

人間は時間を計る時間細胞を持たない。体内時計などは脳がこれまでの体験から生活する時間を推し測っているだけだ(24時間、365日という時間はおおよそわかる)。ストップウオッチのようなひとかたまりの時間(2分38秒)を正確に計れるわけではない。

大会では長距離で自己ベストを出すにあたって、ペースはコーチ・友人の声または、電光掲示板の数字によってわかることが多い。最近のこどもは親から買え与えられているので、練習中でも時計を見て走る。ある練習で最下位になっているこどもが時計を見ながら走っていた。練習中は私がタイムを読み上げている。何で私のタイムに耳を傾けないのか、最下位で何を確認しようとして時計を見るのだ。不思議な光景だ。脳の中にひとかたまりの時間を計る細胞がないのだから、身体全体で目標のタイムを覚えなければならないのだ。頭で判断するものではない。

こどもにとって2時間の練習を長いと感じる者もいれば、短いと感じるこどももいる。800m2分50秒を速いと感じているこどももいるが、2分40秒を遅いと感じているこどももいる。人によって時間のとらえ方が違う。この点ではアインシュタインの理論が正しい。人によって時間は伸び縮みする。

さて、こども達の記録がどのような形で伸びていくか、バンビーニの中里はる香の例をとって説明したい。

10月26日の大会で中里はる香が800m2分36秒で強化指定記録を切ったが、これまでのデータとあわせ4年生、5年生の記録を表にした。

2024年度から1000mから800mに種目変更になったので、3年生以前は800mの大会記録がほとんどない(練習では記録は存在する)。2024年4月~2025年10月の記録をプロットしてみると次のようになる。

まず、24年に関して1つの傾向がある。3年生の頃の記録(練習)では3月の2分54秒から30日で4秒05、さらに3ヶ月で3.78秒、その2週間後2秒14縮めたが、その後半年間はTTは自己ベストを切るものの1秒以内であった。

つまり彼女のタイム縮小は疎と密があり、実力がつくと記録は大幅に切れる(記録の間隔が「疎」になる)が、実力に見合った段階になると記録更新幅は縮小して「密」になる(何回走っても記録更新はさほど進まない)。まるで地震の初期の「カタカタ」という縦揺であるP波と同じ波動となる。

今度は2年間のスパンに広げてみると「密」の状態で記録が伸び悩んだ後、急に記録が出るときがある。

株式投資で見られる「窓を開けて」スタートすると言われる現象だ。通常は前日終値を基準にして徐々に株価が変動するが、土日に新製品の話題が出たりすると、月曜日に場が開くと同時に買い手が殺到して、買い一色になりこの現象が起こる。

では、なぜ雲のように塊が重層構造になっているのだろうか。

はる香の記録は株式のように噂で上がるのではない。練習を重ねて上がるのだ。しかし、どんなに練習を重ねてもある期間「疎と密」は必ず生じる。疎の時間と密の時間の長さが選手によって違うだけだ。疎の時間が長ければ長いほどいいわけだ。

だから猛練習で「窓を開けた」記録が出ても、しばらく「疎と密」の時間が流れる。密になったら(記録の伸びが縮小したら)また練習すればいい。小学生の内はスランプはないと言っていい。時間が経てば「窓が開く」

だから、振り返ると彼女の雲が重層化しているのである。

ここで「窓を開けた」陸上選手で有名なのはオーストラリアのロン・クラーク選手であろう。彼は1965年に10000mで27分39秒4という自己ベストを記録した。これは当時、初めて28分の壁を破る画期的な記録であり、自身の持っていた世界記録を34.1秒も更新するものだった。関係者は慌てて競技場を再計測したというくらいの衝撃的レースであった。残念ながら1968年のメキシコオリンピックでは高山病で決勝中に倒れてしまった。

中里はる香を見ていると、“疎と密”の時間を突き進み、下層雲から上層雲まで自分のタイムを徐々に重層化し昇っている。まるで時空を自由に飛翔している「時をかける少女」に見える時がある。

第356回「ゴーレム効果とピグマリオン効果」(2025年10月24日)

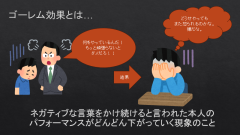

ゴーレム効果とは、周囲からの期待や評価を得られなくなると成果や成績が下がってしまう心理学的現象のことである。成果や成績が重視されやすいビジネスやスポーツなどの分野ではよく見られる現象である。

このゴーレム効果には「絶対的ゴーレム効果」と「相対的ゴーレム効果」のふたつがある。

まず、絶対的ゴーレム効果とは否定的な評価を受けたり期待されなくなったりしたときに、成果や成績が下がってしまう現象のこと。自分自身への失望や落胆などから生じる。こどもにおいては言葉に表されなくても雰囲気で期待されていないことを敏感に感じてしまう。

次に、相対的ゴーレム効果とは優秀な人が評価や能力の低い集団に所属すると、優秀な人の成果や成績が下がってしまう現象のこと。自分ひとりががんばっても集団としての成果が上がらず、やる気を失ってしまうことで生じる。

ゴーレムとはヘブライ語で「かたちなき者」という意味があり、ユダヤ教に伝わる泥人形の物語が由来になっている。ゴーレムは意思がなく、呪文を唱えると動き出すが、額に描かれている文字の一部を消すことでただの泥に戻ってしまう。この様子から、他からの言葉や態度で力を発揮できなくなってしまうというゴーレム効果に重ねられたのである。

1969年にアメリカの教育心理学者ロバート・ローゼンタールによって提唱された。

ローゼンタールは、「成績のよい生徒」と「成績の悪い生徒」を選び、双方の成績について担当教師には逆のことを伝えた。教師は成績のよい生徒に期待や関心を寄せなくなり、成績のよい生徒の学力が低下し、逆に成績の悪い生徒の学力が上がった。

たとえば上司が新人社員へ「あなたはまだ経験もないし、あまり期待していない」と発言した場合、新人社員は自信やモチベーションを失ってしまう可能性がある。ゴーレム効果を生じた社員が増えるほど、パフォーマンスや生産性が下がってしまう。

恋愛で好きな相手から「あなたは私に合わない」と言われた場合、ゴーレム効果が発生する場合がある。「自分は愛される価値がない」と落ち込み、自尊心も傷つけられてしまうため、本来本人がもっている魅力(明るい性格や生真面目な性格)が失われてしまう。この状態で次の恋愛を始めてもメンタルを正常に保ちにくい。

では、スポーツにおけるゴーレム効果をなくすにはどうすればいいのか。

陸上クラブのバンビーニでは

1.こどものレース展開がポジティブであれば評価し、自己肯定感の低下を防ぐことにしている。我々は強化指定の記録を目指しているので、失敗しても再挑戦できる機会を与えることで、選手のモチベーションを維持する。

800mレースは最初に飛ばして600mでバテても、

次にその距離を700mまで伸ばそうと練習を重ねればいいわけで、積極的な走法で失敗しても責めない。

ただ、最近は熱量のある保護者が、全力疾走して届かない残りの距離の走りをふがいないと思うらしく、こどもを責め立てるケースが出てきた。失敗は強化指定大会までは何度やっても次につなげればいい、と教えているのに困ったことだ。こどもは保護者に怒られないよう平均タイムか力を温存して走るようになる。

2.個人の能力や価値観を考慮し、達成可能でかつ成長を実感できる目標を設定すること(インターバルの設定タイム、種目の設定などを個々に決める)で、成功体験を積み重ね、自己肯定感を高める。練習のタイム設定は強化指定記録が目標だからといって、その記録を基に設定してはならない。いまのこどもの記録を基として1段階アップした努力をすれば手が届く記録に設定するのである。

3.精神的・身体的な疲労が蓄積すると倦怠感からゴーレム効果が発生しやすくなるため、十分な休息を確保することが重要だ(大会を絞り間隔をあける、シーズン中はロード走大会を控えるなど)

ところで、さきほどのローゼンタールの実験のもう一方の「成績の悪い方」の成績が良くなった原因はなんなのだろうか

それが有名な「ピグマリオン効果」なのである。ピグマリオン効果とは、周囲から期待を寄せられたり、注目されたりするとパフォーマンスが向上し、よい成績を収められるようになる現象のこと。

ピグマリオン効果の名前は、ギリシャ神話に登場するピグマリオン王の物語に由来している。ピグマリオン王が自らが彫刻した女性像を深く愛し続けたところ、その真心が神に届き、像が人間になったという話。この物語から、「心から期待すれば相手はいつかその期待に応えてくれる」という意味が込められている。

中学生のヒロキ。この子は小学生の時はほとんどの友達が遠い存在(写真うしろから2番目)であったが、

「地道に練習することが大切だ。ペースを覚えなければ飛び出すこともラストスパートもかけられない」とビルドアップを盛んに取り入れた練習をこなしていった。「記録という壁は何度も何度もたたいていくうちに壊すことができる。壊せればポーンと記録が伸びるが、また次の壁に当たる。そして新たな課題を持ってさらに練習する」と指導して彼は愚直に練習してきた。「君ならできる」と言われ続けていたが、最近では「僕ならできる」という雰囲気になってきた。これがピグマリオン効果だ。今では自信に満ちあふれている

この欄で何度も書いているが、連合艦隊司令長官山本五十六は

「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ。 話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。 やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」

と語った。

第355回『塀の中の懲りない面々』(2025年10月17日)

お役所専門に狙う大泥棒、堂々と脱獄した赤軍派兵士、短歌を詠むだけが楽しみの殺人犯、手形、借用証等ヨロズ消化する紙食い男、腕前は日本一を誇るニセ外科医等々、刑務所を出てはまた戻ってくる「懲りない面々」たち。そんな犯罪のプロフェッショナルばかりが集められている府中刑務所での、人間への限りない好奇心と巧みな観察眼で描いた安部譲二の自伝的ベストセラー小説が「塀の中の懲りない面々」(1986年)である。

学童においても犯罪のプロフェッショナルのような実におもしろいこども達が集まってくる。読者の皆さんは知る由もないでしょうから、今日は「塀の中の懲りない面々」のようなユニークなこども達を紹介しましょう。

居場所事業と称する学童は、塀や門に閉ざされこどもにとっては自由に行き来できない上、学童に入室したら最後、玄関は施錠されまったく出られない。入室後3時50分までは宿題または読書、4時には校庭に駆り出され運動をさせられる。5時には早帰りのこどもは玄関に移動させられ、残りのこどもはおやつとなる。夕食が食べられないといけないので、お菓子の数は4個と決められている。お迎えは18時前後がピークとなる。

この生活に窮屈な思いをしているこどもはたくさんいる。3年生以上は自分のペースを守りながら唯々諾々と学童のやり方に従っている。本当は家にいる方がいいのだろう。同じ思いを持つ1年生もいるのだが、実はこのこども達こそ“懲りない面々”なのだ。

まず、教師の言うことを聞かない“一刻者の鉄”ことT男がいる。

自分の考え、行動に自信があり、他人の意見に耳を傾けず、自分の意見を強く主張する。喧嘩をしても屁理屈で押し通す。友達の机の上にある教科書を通りすがりにわざと落とす。落とされたこどもが頭に来て文句を言っても、教科書が斜めにあったのでぶつかって落ちたという。「嘘だ!手でわざと落とした」“家政婦が見た”ではないが、市原悦子のような気持ちで見ていた。私が見ていたと言っても、間違いを認めない 。

自分の信じたこと(たとえ嘘でも5秒後には信念に変わる)に縛られ、「絶対に○○だ」と決めつけ、反対意見を受け入れない。教師の注意や叱責を聞かない。

一言「ごめんなさい」と言えば、その場の気まずい雰囲気から逃れられるのに、顔をあっちの方向に向いて教師と正対しない。こどもは相手が怒りだすとさらに口をつぐんでしまう。それが一番自分を守る最善の方法だと心得ているかのようだ。刑事事件でも厄介なのは政治犯だ。刑法に抵触してもその行動は信念でおおわれているから罪の意識がない。だから、どんなに威圧をかけても泣き落としをかけても、饒舌に語るか、完全黙秘するのである。政治犯は検察泣かせなのである。“一刻者の鉄”はこれと同じタイプで時間切れ釈放が多い。

“ルールブックの女”と呼ばれる自己中心のK子が遊びを仕切っている。

アメリカのギャング“アル・カポネ”の時代にいるようだ。トランプなどゲームをする際、K子が取り仕切る。いつぞやはババ抜きをやって私が彼女のカードを抜くときに気が付いた。お互いカードが後2枚になった。1枚を引いたら持ち札と同じカードを引き当てた。残りは彼女1枚、私が1枚となった。「???」私が引いたら彼女のカードがなくなり引いた私もなくなった。先になくなったのは彼女だから彼女の勝ちだが・・・「おい、ババはどこに行った?ババがないじゃないか」「だって、私ババ嫌いだもん」最初から入れてなかった。ババのいないババ抜きだった。

神経衰弱で自分の番が終わったら、トランプのカードをまたぐちゃぐちゃにする。私の脳は退化しているので、やっとのことで覚えている残像が粉々に崩れてしまう。神経衰弱が記憶の勝負でなく、“偶然の繰り返し”の運勝負になる。いつ迄たっても終わらない。

プライドがあるから“ブラックジャック”をやりたがる。

これは、カードの合計点数が21点を超えない範囲で、ディーラーよりも高い点数を目指す。カードの合計点が21点を超えると、その時点で負けとなる。2から10のカードはその数字通りの点数で計算する。絵札(J、Q、K)はすべて10点と数える。A(エース)は1点または11点のどちらか都合の良い方として数えてよい。

K子は3つ以上の数字の足し算が苦手のようで、カードを追加すると何点になるかわからないようだ。始まる前に友達のU子を指して「この子算数が苦手だから教えてあげてね」と言ってきた。ところが、始まると質問するのはK子だけであった。ディーラーの私に「いりやま先生、キングは何点だっけ?キングと6と5が来たのでいくつになる?」「おい21点だよ。最高得点だよ」「そう、やっぱり」そう言うものの20分間私はK子の足し算を手伝わされた。ブラックジャック特有の勝負の駆け引きはまったく失われた。

器物損壊罪の常習犯は“壊し屋の源”ことM男だ。

せんべいを粉々に壊して食べる。完成品をせんべいの製造ラインの始め迄まで戻している。亀田製菓の社員が見たら泣けてくるであろう。掃除するのが大変だからやめろと言っても翌日やはり壊す。手で壊すのが難しいもの(あられなど)は水筒で壊す。食べ方も最後は犬猫のように舌で皿を舐め回す。

最後は“チクリの銀次郎”ことT男である。

すぐに仲間の行為をマネージャーに言いつける。「先生、R男とY男が喋っています」に始まり「R男は宿題をしていません」と言いつける。言われた方はいい迷惑だ。

おやつの時間はこども達がそれぞれ勝手に喋っていてなかなか始まらない。こどもはその雰囲気がわからないのだが、一瞬誰もしゃべらずにシーンとなる時がある。我々はこの瞬間を「天使が通る」と呼んでいる。その時も最後まで喋っているのがT男だ。さすが気まずくなったのだろう、「静かにして!」「静かにするよ」と皆に呼びかける。「お前が一番うるさい」と思う。声掛けすると自分が優等生に早変わりし、自分からこれまで騒いでいたこども達にマネージャーの目線が移ることを心得ている。「おやつ前に3分静かにすれば点呼が終わるのになぜそれができない。できないからおやつが始まらないのですよ」

こども達は毎日同じ注意を受ける。もしかすると、こども達全員が「懲りない面々」なのかもしれない。

こども達は小説とは違い、一度退会するともう2度と学童に戻ることはない。これからそれぞれの人生を歩むわけだが、大人になるまでにいろいろなことに遭遇し丸くなっていくと思う。ちょうど上流の石が下流に流れ着くまでに丸くなるように・・・ただし、丸くなるが石そのものは小さくなっていくのが人の定めである。

第354回「壁」(2025年10月10日)

社会を見渡すと、どこにでもどのようなものにも「壁」というものは存在する。それは自分が進む道に存在すると厄介である。

物理的な壁は、「ベルリンの壁」という戦後のドイツの東西分断を象徴した壁があった。

現在は、収入の大小で起こる税金の問題や、子どもの成長段階で直面する課題や変化を「壁」と表現することもある。

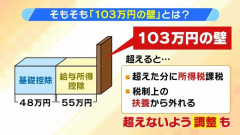

主にパートやアルバイトで働く人が、税金や社会保険料の負担が増える年収の境界線を指すことがある。たとえば、「103万円の壁」である。所得税が課税され始める年収の目安で、配偶者が配偶者控除を満額受けられる上限でもある。これらの壁を超えると、手取り収入が減少する可能性がある。

また、こどもの成長に伴う「小1の壁」というものもある。子どもが小学校に入学することで生じる、学童保育や働き方などの変化に関する課題のことだ。

陸上競技にも「壁」がある。

短距離では「10秒の壁」であり、長距離では「2時間の壁」である。

「10秒の壁」は、陸上競技の男子100メートル競走において、9秒台の記録を達成することの難しさを示す言葉となり、この壁を超えることは、偉大な短距離走者であることの証とされていた。しかし、今では日本選手でも易々と出せるタイムとなり、壁はなくなったといってよい。

では、9秒5の壁ができたというべきなのか。そうではない、10秒というのは100m走における象徴的数値だったから、あえて言うなら、100m走の次の壁は「9秒」である。

オリンピックの歩みは、人類の限界への挑戦の歴史ともいえる。“より速く、より高く、より遠くに”である。どんな競技でも50年前、100年前の映像と比較すると、スピード感、力強さ、躍動感など、現代の方が格段に優れている。ただ、その進化はアスリートの生身の身体能力や技術の向上だけでもたらされるものではない。科学の進歩や用具や環境の変化が大きな影響を及ぼしたと考えられている。

(1)科学的トレーニング

1991年世界陸上競技選手権大会では50台以上のビデオカメラが使用され、選手のフォーム、スピードの変化、ストライド、が計測された。このような計測結果をもとに科学的な研究が進み、トレーニング方法は改良されてきた。東京大学大学院の深代千之教授が2008年6月24日付毎日新聞で、1991年世界陸上競技選手権を分析した結果、股関節周辺の筋肉の重要性と脚全体をしならせる動きが速く走るために必要な条件であると解説した。その結果、今では小学生まで“ドリル”という運動が普及した。

(2)全天候トラックの導入

1968年メキシコシティーオリンピック以降は表層にポリウレタン舗装が施された全天候トラックが採用された。ウレタン素材は弾力性に富み反発が得られるために選手のストライドを広げることに貢献し、これまでのアンツーカートラックと比較して記録が2%向上したと言われる。

(3)選手のプロ化

1970年前後からスポーツ界のアマチュア規定の議論が進むとともにこれが緩和された。最大の陸上競技大会の1つであるオリンピックの商業化とともに1984年ロサンゼルスオリンピック前から選手のプロ化が容認され、広告収入を得た選手でもオリンピックに出場ができるようになった。

それまでは100m金メダリストであっても職業として陸上を続けることは不可能だったが、商業化に伴いスポンサーを得ることによって陸上に専念できる環境が整うようになった。

(4)シューズの改良

1960年ごろから選手専用のスパイクシューズが開発されはじめ、記録の更新に貢献した。1960年代後半以降の全天候トラックの普及に伴い、スパイクピンの形状変更などウレタン素材に対応する改良が施され、選手に合った素材・形状の追求が進められた。

カール・ルイスはスパイクの軽量化にこだわり、115gまで重量を落としたシューズを使用し、世界陸上競技選手権東京大会で9秒86の世界新記録を樹立している(その日その会場でルイスの走りを私は観戦していた。その時の興奮はいまだに忘れられない)

マラソンや箱根駅伝でナイキ社製の厚底シューズ「アルファフライ」の効果はすさまじいものがあった。しかし、カーボンファイバーを挟んで推進力を増すのはルール違反だという意見から規制がかかった。メーカー各社はこれまでも反発力があって推進力を生み、かつ軽量で足に負担をかけないランニングシューズを提供するために素材や構造で工夫を続けてきた。その競争で画期的な成果が生まれたということであって、決してズルしたものを開発したのではない。ただ、あまりにも効果があり過ぎて、走る選手よりシューズに注目が集まり過ぎた。写真はキプチョゲが2時間切りを達成した特別レース(シューズはアルファフライ)

だからといってこのシューズを無視してはいけない。こども達が練習で履くことで大きなストライドを体験したり、怪我の防止にもいいのだから、練習の補助用具として存在を認めてもいいのではないか。

記録は異なる時代に活躍した伝説的なアスリートの能力を比べるもの差しになると考えがちだ。1964年東京オリンピックの男子100mで圧倒的な走りをみせたボブ・ヘイズ(米)とウサイン・ボルトを記録で比較すればボルトがはるかに速い。だが、用具の進化を知れば、そんな比較は意味がないと分かる。スパイクが違うし、現代のトラックは反発力が増している。一方で、足には負担がかかる。最も力を発揮できる走り方の技術も違っているはずだ。

用具の進化が記録や選手のパーフォマンスを高めているのは事実だが、道具や用具を使いこなすのは鍛え上げた人間の体力と技術であり、その進化を導くのは限界を超えようとする人間の意思である。できないと思ったときに限界が生まれる。アスリートが可能性を信じている限り、記録や技の進化は止まることがないだろう(1964年の今日、10月10日は東京でオリンピックが開催された。当時中1の昔である)。

第353回「不良設定問題」(2025年10月3日)

問題というものは、それを解くのに必要なだけの情報がそろっていて、初めて解くことができる。数学において、解くのに必要な情報が与えられている問題のことを良設定問題(well-posed problem)と呼ぶ。一方で、それを解くのに必要な情報が一部欠けている問題のことを不良設定問題(ill-posed problem)と呼ぶ。不良設定問題はもちろんまじめに解こうとしても解くことができない。

短距離に向いている児童を見つけ出すのは比較的簡単である。身長と体重および足の長さ、新体力テストの握力と反復横跳びがすぐれているこどもに可能性がある。

ところが、小学生の長距離走の優秀なこどもを割り出すことが経験上難しい。たとえば身長や体重から長距離走のタイムを予想することは不可能であり、さらに新体力テストのシャトルランが持久力のバロメーターではあるが、これがたけているこどもが長距離が得意だとは限らない。

バスケやサッカーの選手は切り返しの筋肉が優れているので、陸上部の長距離選手よりシャトルランの回数が多くできるからだ。

私が高校時代体育の先生に実験台(陸上の長距離選手がすべての種目において持久力がすぐれているわけではない、という研究テーマ)としてバスケの練習に参加させられたが、バスケの友人と比較して大変きつい思いをした。

逆に秋にバスケの友人が駅伝に駆り出され一緒に練習したが、彼は非常に辛そうだった。まるでイソップ童話「キツネと鶴のご馳走」のようなイメージであった。

*)意地悪好きのキツネが鶴に「ご馳走するからいらっしゃい」と招待し、やって来た鶴にわざと平たい皿に入れたスープを差し出す。鶴はクチバシが長いため飲めない。それを見ながらキツネはおいしそうにスープを飲んだ。しばらくして、鶴はキツネに「先日はご馳走をありがとう、今度は私がご馳走するからいらっしゃい」と言って、訪れたキツネに細長い口の壷に入れた肉を差し出す。キツネはクチバシがないのでそれを食べられない。それを見ながら鶴はおいしそうにクチバシで中の肉をつまんで食べた。

陸上部の選手とバスケット部の選手の違いが何なのかを分析すると長距離走のポイントがわかるような気がする。

身長と体重、シャトルランの数値が長距離に影響を及ぼす比率を20%とすると、根性は40%を占める。残りは肺胞数や汗腺数の内臓系のファクターであるが、これは個人間ではほぼ同じ数量である。つまり根性が長距離の能力の40%(内臓系のファクターが同じとすれば、比率は67%)を占めるのにもかかわらず、根性を測定する医療機器がない(断っておくが、比率の数値は私の経験上の“感じ”である)。

だから、「長距離走に向いているこどもの見つけ方を答えよ」という問いは不良設定問題なのである。

我々がこの問題を解くにはこの命題に情報を付け加えて良設定問題に変換させなければならない。

では、根性を計測するのにどう数値化すればいいのか。

求人情報のindeedが次のような「GRIT」という概念について掲載している(2025年4月29日)。要約すると次のようになる。

GRITは起業家やアスリートなどの成功者に多く共通している力として近年注目されている。

心理学者であり、ペンシルバニア大学で心理学の教鞭を取っているアンジェラ・リー・ダックワース氏(以下、A・ダックワース氏)は、「GRIT『やり抜く力』」理論を研究、提唱している。

【Guts】(ガッツ)頑張る気力、

【Resilience】(レジリエンス)回復力、

【Initiative】(イニシアチブ)自発性、

【Tenacity】(テナシティ)粘り強さ、

上記の単語の頭文字を並べたものが「GRIT」だ。

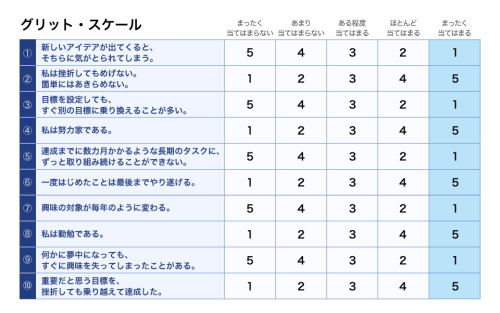

GRITの測定方法

ダックワースは「グリットスケール」を開発し、やり抜く力を測定できるとする。

10項目において、5段階で該当すると思うところに丸をつけ、記載されている点数を合計する。それらの数字を10で割った数字が「グリットスコア」になりスコアが高いほど「やり抜く力が高い」となる。

ただ、これはビジネスマン用に作成されたもので、小学生の根性測定には向いていない。小学生には幸福度のような数値化はむずかしいのかもしれない。

しかし、経験則から言えば練習を途中でやめるとか大会でラストスパートが出ない選手は長距離は向かないことが多い。

バンビーニではハルカやユイナは与えられた練習はすべてこなす。苦しくても途中でやめたことがない。

ヒナは泣き虫だが「泣くなら走らんでもいい」と言っても泣きながら設定タイムで走る。

正しい目標設定を行い、失敗しても挫けずに努力を続けるのは容易ではないが、将来GRITを伸ばすことで「成功には情熱と粘り強さが重要だ」と気づくであろう。

さらに、自発的な取り組みだけでなく、周りの人々も個人のやり抜く力を伸ばすために重要な役目を果たしていることに気づく。

たとえば、友人など、近くにGRITが強い人がいると、そのような人から良い影響を受ける場合がある。昔バンビーニにはネネがいた。ウタがいた。タクがいた。彼らの練習に対する取り組み方や姿勢などが一緒に練習をして吸収できたのである。

また、自分に似ているところがある人なら「この人にできるなら、自分にもできるかもしれない」というように、挑戦する気持ちを持つことにも繋がる。今の中学生のエイジやヒロキは小学生の時は決して速い組ではなかった。だから、努力すれば成長することを皆は理解するようになった。

根性は伝染する。これが集団で練習する最大のメリットである。

バンビーニでは小学生に対し私流に“高慢と偏見”で根性を数値化し、「長距離走に向くこどもを見つけよ」という不良設定問題を良設定問題に変換している。検証が出来たらいつの日かこのコーナーで「根性の数値化」についてご報告したい。

第352回「タキサイキア現象」(2025年9月26日)

体内時計は、生物が本来持っている時間測定の仕組みで、生物時計とも呼ばれている。昆虫から植物、人間を含む哺乳類まで、地球上のすべての生物に備わっており、約24時間の周期で体の機能を変化させている。朝に目覚め、日中に活動し、夜に眠くなるという基本的なパターンも、体内時計の働きによるものだ。人間の体は地球の自転(24時間)および公転(365日)に合わせて調整されているといえる。

しかし、おかしなことに人間には五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)はあるが、「時間に対する直接的な感覚器官」は存在しない。正確な時間の長さを「時間そのもの」で知覚することは難しいのだ。“2分24秒”(小6男子800m強化指定タイム)という時間を感知する特定の細胞や、特定の領域が今現在見つかっていない(今後の研究によっては見つかるかもしれないが)。放送も応援もなければ正確なタイムはわからないのだから、“2分24秒”という時間の塊は身体全体で覚えなければならない。だから長距離はインターバルやレペティーショントレーニングで走り込まないといけないのだ。

実際には、視覚情報などから得た情報を脳が工夫して、時間に関する情報を補完しているようで、脳はさまざまな情報と過去の経験を組み合わせて、時間の概念を形成しているものと考えられる。

有名な天才の時間観念がある。

アイシュタインは「可愛い人といる1時間は1分くらいに感じられ、1分間熱い石の上に座ると1時間より長く感じる。それが相対性というものだ。」と唱える

このように「時間」という言葉で表す世界は2種類ある。一つは時計によって規則正しく進む客観的な「物理的時間」、そしてもう一つは我々の心の状態(感情)で、伸びたり縮んだりする主観的な「心理的時間」だ。

交通事故など、危険に直面した人が「景色がまるでスローモーションのように見えた」というエピソードをよく耳にするが、これは、人間が時計のように時間を正確に測る感覚器を持っていないため、“心の中の時間”と“物理的な時間”にズレが生じることで起こる。この現象を「タキサイキア現象」という。

タキサイキア(Tachypsychia)という言葉は、ギリシャ語で「精神の速度」を意味し、感情の変化によって時間の感じ方が変動する現象とされている。

タキサイキア現象は脳が危険から身を守るために活性化し、視覚情報の処理速度が向上することで起こると考えられる。ゆっくり周りが動くように見えるため、たとえ衝突する場合でも咄嗟に自分の身を守る行動が取れるらしい。敵と戦う時も集中力のある方がタキサイキア現象が生じると言われている。

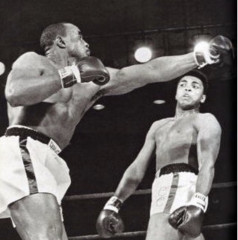

昔ボクシングでカシアス・クレイ(その後モハメド・アリに改名)は「蝶のように舞い蜂のように刺す」と言われた。ヘビー級なのにガードではなく上半身の動きだけで相手のパンチをかわしてしまうのだが、今思うとタキサイキア現象の中にいたのだろう。

この現象は陸上競技の100m走でも起こる。さきほどのタキサイキア現象を“100m走”の文脈で考えると、スタートの瞬間の緊張状態や、ゴール直前の集中力が高まった状態で、ランナーが自身の感覚として周りの時間がゆっくりと感じられる、といった現象が起こる。これは、感情が時間知覚に影響を与えるというタキサイキア現象の特性と合致している。ウサイン・ボルトも究極の集中力でタキサイキア現象下にあったと想像できる。

「打撃の神様」と呼ばれた巨人軍の川上哲治氏をはじめ、多くの一流選手が「ボールが止まって見えた」と語っている。これは、ボールに対する集中力が極限まで高まり、ボールを感覚的・視覚的に「捉えた」結果、止まって見えたのだ。

スポーツ界では、「ボールが止まって見えた」という現象は「ゾーンに入った」状態として説明されることが多い。これは、究極の集中状態を指す。

千葉大学の一川誠教授は、中程度の感情喚起で約10%のスローダウンが確認されている。より強い感情が喚起される状況では、さらにスローモーションの度合いが高まる可能性もあると指摘している。

「時は刻むもので流れるものではない」

1秒未満の「コマ」と「コマ」の間は、実はパラパラ漫画のように非連続で、我々が1秒以上の連続として知覚すると、普通に「時間の流れ」としてとらえられるのだ。スローモーションに見えるというのはこのことを証明しているのではないか。

スローモーション映像は、高速度カメラで撮影し、通常のコマ数で再生する方法が一般的だ。例えば、1秒間に24コマで再生される映像に対して、1秒間に1,455コマといった速い速度で撮影し普通に再生すると、動きが遅く見えるスローモーション効果が得られる。

事故や戦いなどの特殊な場面では、視覚情報の処理速度が向上し、通常24コマで見ている情景が1,455コマまで見えるのかもしれない。

大会に没頭したり、周囲のことが気にならなくなるほどの集中力を持てば、「時間の歪み」が起こる(時間の感覚が変化する)。周りがゆっくり進むということは、周りから見れば皆より速く走っていることになる。

だから、100m走の選手には特別「集中」を強調し、そうすれば君はウサイン・ボルトになれる、と言ってレースに送り出すのが、バンビーニのルーティンである。

第351回「ジゴロ―と嘘泣き女」(2025年9月19日)

学童は社会の縮図である。

ここの学童は居場所事業のため140名を超える児童がいる。入所希望者を厳正なチェックで受け入れるこれまでの学童ではなく、書類がそろっていれば誰でも入れるから、多種多様な児童が入って来る。そのため多少の“悪(わる)”がいる。まだこどもだから、この“悪(わる)”はかわいところがあるが、放って置くと将来が心配である。

私はアルバイトだから前のめりで教育論をかざすつもりはない。

私の姿勢は“ラグビーの審判”的教師である。一時停止の標識のそばに気配を消して立っている警官とは違い、オフサイドの位置にいる選手に注意し、モールやラックが止まりそうになるとボールを出してと促し、違反を待ってペナルティを課すのではなく、違反をしないように事前に警告してゲームがスムーズに進むように努めることである。あくまでもこどもの社会に深入りせずにギリギリのところで児童社会を維持することだ。

学童にはジゴロ―みたいなこどもがいる。

ジゴロ―とは「年齢に関係なく、女性を支配下に置き、女性にたかったり、女性の収入に頼って生活する男性」を指す。S男はM子に対してジゴロ―の関係である。

一般的にジゴロ―といわれる男の特徴は

・猛アプローチをかけてくる

・付き合うまでは短期決戦!(出会って数日で付き合うことに)

・女性の弱みをあおる

・将来は結婚を匂わせる、幸せな家庭に憧れていることをアピール(1度でも二人の将来のことを考えると女性はなかなか離れていかないことをわかっている)

などの行動をとる輩(やから)である。

M子は6月に転校してきたこどもだが、いち早く近づいたのがS男である。

かいがいしく身の回りの世話をし、学童にいる時間すべてをM子に捧げているようであった。ところが夏休みが始まる頃、S男はM子の行動を縛るようになった。O君のところに行ってはダメ、Y子ちゃんたちと遊んではダメ、とM子の行動を縛り始めた。要するに自分のところから離れるなということらしい。M子はおとなしいこどもなので自分から友達をつくることは難しい。でも声をかけてもらった女の子と遊びたいのに、S男の監視がきつく遊べない。

いつも男系の遊びばかりは嫌なんだろうな、それでも転校して初めて声をかけてくれて遊んでくれるS男の恩を忘れないようだ。健気な女の子である。思い通りにならないとすねて落ち込むS男。するとM子は慌てて慰める。

他の女の子と遊べるのはS男が学童を休むときだけ。その時は満面の笑みで遊んでいる。でも翌日S男が来るとS男の支配下に入る。お金は取られていないが女の友達と遊ぶ時間はとられている。

ほとんどのジゴロ―は罪の意識もなく無意識でこの手口を使う。だから、ジゴロ―からすると騙そうとしているわけでも、嘘をついているわけでもないのだ。地味で純情なM子が助けを求めてこない限り我々が手を出す場面ではない。ここで自力でS男の支配から脱しないと大人になったら、今度は本当のジゴロ―からお金を取られるよ。

女子よ、この手の男子に気をつけろ!

涙は人の心を強く動かすため、時に意図的に使われることがある。それが「女の武器」だ。女性は年を重ねるにつれ、涙を男の拳より強力な武器として使う。

私が仁王立ちして女性が涙を流して横たわっていたら、その場に出くわした民衆は問答無用で私を羽交い絞めにするだろう。暴力を振るったか、痴漢か、強盗かなど男の私が犯しうるあらゆる罪名を想像して・・・・

一見泣いているように見えても、実際に涙が出ていなかったり、化粧が崩れていなかったりする場合、これを“嘘泣き”という。本物の涙は量が多く、顔の化粧を崩すことが多いからだ。

昔松田聖子が嘘泣きの女王と言われた。1980年9月18日に『青い珊瑚礁』で初めて1位を獲得した際や、その2ヶ月後に日本歌謡大賞で放送音楽新人賞を受賞した際母親との対面で泣いたのだが、涙は出ていなかったというエピソードが有名だ。

涙を出せるようになると、状況に応じて涙を「オン」にしたり「オフ」にしたりできるのが嘘泣きだ。悲しみや痛みの感情は持続するため、本物の涙はすぐには止まらない・・・

嘘泣きを常習的に行うこどもは、より泣いているように見せるためにオーバーな演技をすることがある。嘘泣きの回数を重ねるにつれて演技が重厚になっていくのだ。しかし、冷静に見ていると大げさにしゃくりあげたりすると小芝居のような不自然さが出ているのがわかる。

人が泣いているのを見ると、「助けなければ」とか「慰めなければ」という反応が自動的に引き起こされる。この反応は理屈よりも先に働くため、たとえ演技だと頭では分かっていても、感情が動いてしまうことがある。

H子は1年生だが、嘘泣きが男女の関係・大人とこどもの関係で「勝利の方程式」になると学習しているので、感情操作を行い自分の望む方向に持っていこうとする。何回か私も、そしてより若い先生も引っかかった。彼女が悪いことをしたので叱ったら、泣いた。「言い過ぎたかな?」「事実と違っていたのかな?」などと反省してしまう。自ずと叱る音量が小さくなっていく。マネージャーに報告しに10mほど歩いて振り向いたら、舌を出して立ち上がったのを見てしまった。成長するにつれてこの子はきっとこの武器をチューンアップして強力なものとし、純情な男たちを騙していくことだろう。

男子よ、この手の女子に気をつけろ!